الصورة

ص: 336

صراط الحق في المعارف الإسلامیة و الأصول الإعتقادیة

سایر عناوین:علم الکلام / المعارف الاسلامیه و الاصول الاعتقادیه

نویسنده: محسنی، محمد آصف

تعداد جلد: 4

زبان:عربی

ناشر: ذوی القربی - قم - ایران

سال نشر: 1385 هجری شمسی|1428 هجری قمری

محرر رقمي:میثم حیدری

ص: 1

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، و لا يحصي نعماءه العادون، و لا يؤدي حقه المجتهدون، و الذي لا يدركه بعد الهمم، و لا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، و لا نعت موجود، و لا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته، و نشر الرياح برحمته، أو الدين معرفته، و كمال معرفته التصديق به، و كمال التصديق به توحيده، و كمال توحيده الإخلاص له، و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. و من قال: فيم؟ فقد ضمنه، و من قال: على م؟ فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، و غير كل شيء لا بمزائلة.

و الصلاة و السلام على أفضل سفرائه و أشرف مخلوقاته محمد خاتم النبيين، و على آله الأئمه الهداة المعصومين الذين فرض الله طاعتهم على الناس أجمعين.

هذا هو الجزء الثاني من كتابنا «صراط الحق» في تحرير الأصول الاعتقادية و المعارف الإسلامية بصريحٍ العقل و صحيح النقل، و نرجو من الله سبحانه أن يجعله مفيداً للطالبين، و دليلاً للسالكين، و هادياً للضالّين، و حجةً على المعاندين، إنّه أكرم من اهتدى إليه السائلون.

ص: 5

ص: 6

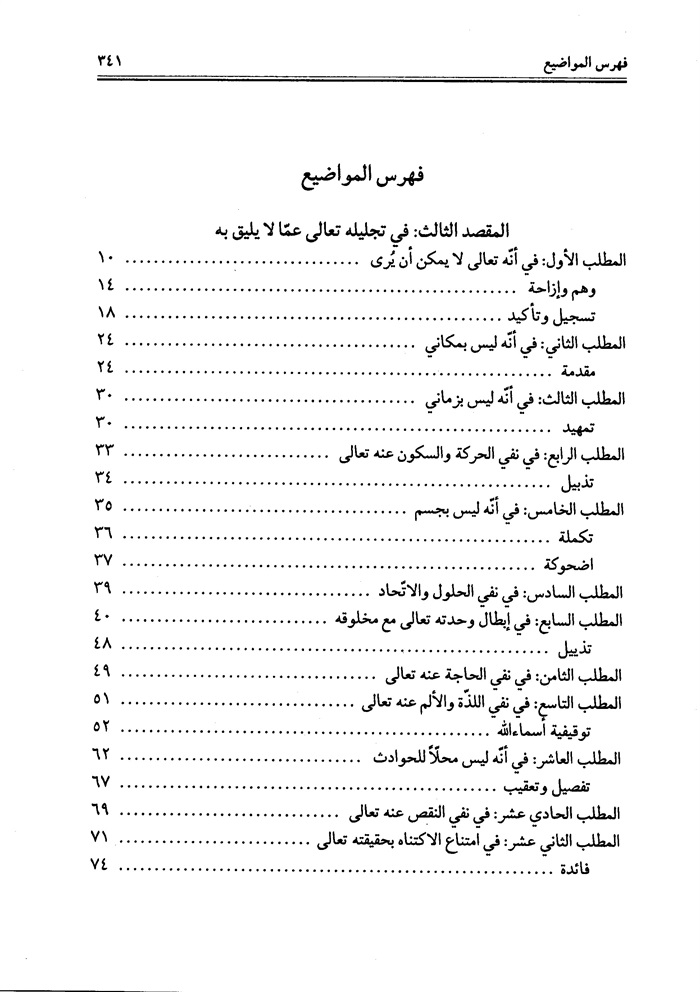

المقصد الثالث

في تجليله تعالى عمّا لا يليق به

المطلب الأول: في أنّه تعالى لا يمكن أن يرى

المطلب الثاني: في أنّه تعالى ليس بمكاني

المطلب الثالث: في أنّه تعالى ليس بزماني

المطلب الرابع: في نفي الحركة و السكون عنه

المطلب الخامس: في أنّه تعالى ليس بجسم

المطلب السادس: في نفي الحلول و الاتحاد

المطلب السابع: في ابطال وحدته تعالى مع مخلوقه

المطلب الثامن: في نفي الحاجة عنه تعالى

المطلب التاسع: في نفي اللذة و الألم عنه تعالى

المطلب العاشر: في أنّه ليس محلّاً للحوادث

المطلب الحادي عشر: في نفي النقص عنه تعالى

المطلب الثاني عشر: في امتناع الاكتناه بحقيقته تعالى

الخاتمة

ص: 7

ص: 8

المقصد الثالث: في تجليله تعالى عمّا لا يليق به(1)

قد أسمعناك في الجزء الأول أنّ صفاته تعالى: إمّا ثبوتية كمالية، و إمّا سلبية تقديسية، أي أمور يمتنع ثبوتها لذاته المقدسة الواجبة، و لا يمكن اتصافها بها أبداً. و الثانية هي المقصود بالبحث عنها في هذا المجال، و حاصل المرام هو تنزيهه تعالى عن النواقص و لواحق الإمكان، و تجليله عن موانع الوجوب و مواقع الحدثان، فما أوهن رأي من اعتقد(2) أنّه سبحانه منزّه عن التنزيه كما ينزّه عن التشبيه؛ لأنّ التنزيه معناه السلب، و هو فرع إمكان الإثبات و لو ذاتاً و إن امتنع خارجاً لمانع.

و كلامه بطوله خبط فلاحظ. و قد قلنا: إنّ المراد من التنزيه هو نفي إمكان الإثبات لا مجرد سلب الوقوع، كيف و لو تمّ قوله لقلبناه على تنزيهه من التنزيه فيبطل من حيث ما صح! و قال أيضا في آخر كلامه (رحمه الله): إنّ ما في القرآن المجيد و كلمات المعصومين (عليهم السلام) من توصيفه بالتنزيه فهو على التوسع من باب التعريف على حسب كينونة العباد... و هو كما ترى. إذا تقرر ذلك فنبحث عن هذا المقصد في ضمن مطالب:

ص: 9

فاعلم أنّ الرؤية مشروطة بأمور:

1 - المقابلة بين الرائي و المرئي أو ما في حكمها، كما في رؤية الأعراض فإنّها في حكم محالّها القائمة بالذات المحاذية للرائي و كما في رؤية الإنسان صورته في المرآة مثلاً.

2 - عدم البعد المفرط، و هذا الشرط مما يتفاوت بحسب قوة البصر و ضعفه و من حيث كبر المرئي و صغره، ومن جهة إشراق لون المرئي و كدورته، فإنّ قويّ البصر قد يرى شيئاً على بعدٍ مخصوص و لا يراه ضعيف البصر على نفس البعد، و المرئي العظيم المقدار قديرى من بعدٍ و لا يرى الصغير المقدار من ذلك البعد، و ما لونه أكثر إشراقاً و ضوءاً يرى من بعد أكثر.

3 - عدم القرب المفرط، فإنّ المرئي إذا التصق بسطح البصر بطل إدراكه تماماً.

4 - سلامة الحاسّة، و هي واضحة الاعتبار، فحال العين الفاسدة حال سائر الأعضاء في عدم الرؤية.

5 - عدم الحجاب بين الرائي و المرئي، و فسره بعضهم بالجسم الكثيف المانع للشعاع من النفوذ فيه. و قيل هو الجسم الملوّن أو المضيء. و فيه: أنّ جملةً من الأجسام الملونة الرقيقة غير مانعة من الرؤية.

6 - عدم صغر المرئي المفرط؛ و لذا لا ترى المكروبات.

7 - قصد الرائي للرؤية؛ و لذا يرى في حال النوم و الغفلة و عدم الالتفات، و هذا شرط لزوم الرؤية، لا شرط جوازها.

8 - كثافة المرئي بحيث يمتنع نفوذ الشعاع فيه، كما قيل. و لازمه أن لا يرى الماء و بعض أقسام الزجاج فإنّهما لا يمنعان من نفوذ الشعاع فيهما. و يظهر من العلاّمة (قدس سره)(1) تفسير الشفّاف بما لا لون له، فإنّه قال: فإنّ الجسم الشفّاف الذي لا لون له كالهواء لا يمكن رؤيته. أقول: و في الحقيقة ان المرئي أولاً و بالذات هو الألوان فقط.

ص: 10

9 - أن يكون المرئي مضيئاً أو مستضيئاً، أي كونه ذا ضياء بنفسه أو من غيره؛ و ذلك لأنّ الجسم الملون لا يشاهد في الظلمة، بل إنّ اللون - و هو مبصر بالذات - لا يري إلاّ بالضوء فكيف حال غيره؟ بل ذهب ابن سينا و غيره من مشاهير الحكماء(1) إلى أنّ الضوء شرط لوجود اللون، لا لظهوره فقط، فالمرئي لا بد أن يكون ذا ضوء.

لا يقال: إنّه قد يكون مانعاً من الرؤية كما في رؤية جرم الشمس فإنّها لا ترى لأجل ضوئها.

فإنّه يقال: الذي جعلناه شرطاً هو حدّ مخصوص منه، و المانع هو المرتبة الشديدة منه.

10 - توسّط الشفّاف بين الرائي و المرئي كما قيل، و قيل: إنّه غير عدم الحجاب، و أسقطه بعضهم مع الرابع و السابع. و قيل برجوع الأخير إلى عدم الحجاب. لكنّ إسقاط الرابع و السابع لا وجه له.

و عند تحقق هذه الشرائط تقع الرؤية بالضرورة البتية، فهو علّة تامة لها قطعاً، و ما تخيّله الأشعري من أنّ توقفها على الأمور المذكورة إنّما هو بحسب العادة دون العلّية الواقعية فيمكن تحققها مع فرض عدم الرؤية، سفسطه واضحة لا يجوز صرف الوقت في ردّها أبداً، فمهما وجدت هذه الأمور فقد امتنع عدم الرؤية بالضرورة، و الضروريات مما لا يمكن أن تتعلق بها القدرة و لو كانت أزلية.

نعم، للقادر القديم أن يمنع من تحقيق العلّة بتمامها أو بعض أجزائها فيمتنع المعلول(2)، و أمّا منع المعلول مع وجود علّته التامة فهو ممّا لا يمكن القول به من العاقل، فإنّه بمنزلة منع أنّ ضرب الخمسة بنفسها ينتج خمسةً و عشرين!

و لعلّك تقول: فكيف نرى الشيء الكبير من البعيد صغيراً؟ و ما ذلك إلا لعدم رؤيتنا جميع أجزائه مع تساويها في حصول الشرائط المذكورة، فقد ثبت جواز تخلف الرؤية عن تلك الشرائط.

لكن يمكن أن نجيبك بأنّ التفاوت من جهة القرب و البعد، فنرى القريب منها دون البعيد، و يتحقق هذا التفاوت بخروج خطوط ثلاثة من الحدقة إلى المرئي، أحدها عمود و الباقيان ضلعا مثلث قاعدته المرئي، فالعمود أقصر لأنّه يوتر الحادّة، و الضلعان أطول لأنّهما يوتران القائمة.

ص: 11

لكنّ هذا الجواب ضعيف جداً(1). وحكى عن المحقّق الطوسي(2) و غيره: أنّه لا يلزم من رؤيتنا جميع أجزائه أن نراه كبيراً، و إنّما يلزم ذلك لو كان صغر المرئي و كبره بحسب رؤية الأجزاء و عدمها، و ليس كذلك، بل صغر المرئي و كبره بحسب صغر الزاوية الجليدية و كبرها على ما بيّن في علم المناظرة، يعني أنّ هذه الزواية كانت أو سع إذا كان المرئي أقرب من الحدقة و أضيق إذا كان المرئي أبعد منها.

أقول: و أورد عليه صاحب المواقف باعتراض مبنيّ على تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزّأ، و حيث إنّها باطلة بالضرورة كما أشرنا إليها في المقصد الأول أهملنا بيانه، مع ضعفه من غير هذه الجهة أيضاً.(3)

فتحصّل: أنّ اجتماع هذه الأمور بأسرها علة تامة للرؤية، و لا يعقل التخلّف أبداً. كما أن انتفاءها بأسرها يوجب انتفاء الرؤية بعين الملاك، و أمّا انتفاء بعضها فلا يستلزم انتفاءها مطلقا، بل فيه تفصيل، فإنّ ارتقاع الشرط الأول والخامس و التاسع مثلاً يوجب امتناع الرؤية، و انتفاء الثاني و السادس و السابع لا يوجب إلا نفيها عادةً.

و بالجملة: الشرط إن كان عقلياً فعدمه يوجب استحالة الرؤية عقلاً، و إن عادياً فبنفيه تمتنع الرؤية عادةً، و هذا واضح للعقلاء.

إذا تقرر ذلك فاعلم: أنّ الواجب القديم المنزّه عن الجسم و لوازمه لا يمكن أن يرى، كما عليه الإمامية و المعتزلة و الحكماء، و الدليل عليه من وجوه:

1 - أنّ كل مرئي لا بدّ أن يكون مقابلاً بالضرورة البتّية العقلية، و كلّ مقابل فهو في جهة بالضرورة، فلو كان الله مرئياً لكان متحيزاً في جهة، و سيأتي أنّ تحيّزه في الجهة محال عقلاً، و متفق عليه بيننا و بين من نريد إرشاده أيضاً، فتكون رؤيته أيضاً محالاً.

لا يقال: الكلّية القائلة بأنّ كلّ مرئي لا بد أن يكون مقابلاً، لا تزيد وضوحاً على الكلّية القائلة بأن كلّ موجود يجب أن يكون في جهة، فكما أنّ الثانية وهمية لا يعتنى بها، فكذلك الأولى فلتكن عاديةً لا عقلية.

قلت: بينهما بون بعيد و اختلاف شديد، فإنّ الثانية وهمية كاذبة يفنّدها العقل في حلقه، بخلاف الأولى فإنّها ثابتة قطعية عنده.

ص: 12

و بالجملة: لو تمّ هذا الشكّ لارتفع الأمان عن الأحكام العقلية رأساً.

و أما ما يقال من أنّ هذا الأمر لو كان ضرورياً لم يقع فيه اختلاف من العقلاء، ففيه ما مرّ في أول هذا الكتاب، من أنّ الضروري لا ينافي اختلاف الناس فيه، و إلا لم يبق ضروري لنا.

2 - أنّه تعالى ليس بجسم فضلاً عن جسم كثيفٍ فلا يرى، و إلا للزم رؤية العلم و الشجاعة و الحياء و طعوم الأطعمة، بل و الأمور الواقعية: كاستحالة المستحيلات، و إمكان الممكنات و الاستعدادات، و ملازمة الزوجية للأربعة و نحو ذلك، و لا يظن بعاقل أن يلتزم بها، فيكون بطلان التالي دليلاً على فساد المقدّم.

3 - لو كان الواجب مرئياً لكان له ضياء، و لكنّه لا ضياء له؛ لاستحالة كونه محلّاً للحوادث، فلا يمكن رؤيته. و أمّا بناءً على أنّ الرؤية بخروج الشعاع من المرئي الى الرائي فالاستحالة أظهر؛ إذ لا يتولّد منه تعالى شيء.

4 - لو يرى فإمّا أن يرى كلّه، و إمّا أن يرى بعضه بالضرورة، لكنّ الأول يوجب تحديده و تناهيه، و هذا محال عقلاً و نقلاً و اتقاقاً، و يلزم أيضاً منه خلو سائر الأمكنة عنه. و الثاني فاسد، ضرورة، للزوم التركّب من التبعّض فينقلب من الوجوب الى الإمكان.

5 - كلّ مرئي مشار إليه بالضرورة، و الواجب القديم ليس بمشار إليه عقلاً، و الا لزم تحيزه و اتفاقاً ممن نبحث معه في المقام.

6 - لو كان مرئياً لأحد لكان معلوماً له، لكنه ممتنع المعلومية لغيره عقلاً و نقلاً و اتفاقاً، بيان الملازمة: أنّ المرئي أولاً و بالذات - في الأجسام - هو الأعراض، و حيث إنّه لا عوارض للواجب القديم باتفاق الطرفين فيكون المرئي ذاته، و هذا معنى أنّ رؤيته مستلزمة لإدراك ذاته فتكون ممتنعة.

و علي الجملة: الرؤية المربوطة بالواجب بمعنى العلم، سواء كانت منه أم عليه، فإذا قيل: إنّ الله يرى يعنى به أنّه يعلم. و إذا قيل: إنّه يرى - بضم الياء و كذا في ما بعده - يعنى به أنّه يعلم، فافهم.

فهذه أدلة قويمة قوية قطعية على استحالة رؤيته تعالى.

و أما الدلائل النقلية و الآيات القرآنية على ذلك، فإليك بيانها:

7 - قوله تعالى: وَ لاٰ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً(1) كذا كلّ ما دلّ على أنّه لا يعلم بالتقريب المتقدم.

8 - قوله تعالى: بَدِيعُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صٰاحِبَةٌ

ص: 13

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (1) ... لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ(2)

وجه الدلالة: أن الإدراك متى قرن بالبصر لا يفهم منه إلا الرؤية بالعين، فإذا قيل: أدركته ببصري و ما رأيته، أو قيل: رأيته و ما أدركته ببصري، كان الكلام متناقضاً عند كلّ عاقل عارف باللسان العربي. فمعنى الآية: أنّ الله لا يراه أحد و لكنه يرى الأبصار، و هذه الصفة مختصة به تعالى بناءً على إنكار المجردات و صحة رؤية الملك و الجن. نعم، الآية تدلّ على نفي الوقوع دون الإمكان.

و قيل: إنّ الله سبحانه تمدّح بذلك؛ و لذا ذكره في أثناء المدائح فهو كمال و الصفة إذا كان أحد طرفيها من الوجود أو العدم، كمالاً كان الآخر نقصاً فيمتنع عليه تعالى، و أمّا الفعل فهو ليس كذلك؛ إذ يمكن كون عمل مدحاً و كمالاً و عدمه ليس بقبيح و نقصاً، كما في العفو و الانتقام، فإنّ الأول تفضّل، و الثاني عدل، و كلاهما كمال.

أقول: و فيه: أنّ عدم كونه مرئياً ليس من الصفات الذاتية، بل هو من الأوصاف المدحية كما مرت، و هي مثل الأفعال، و لذا كونه تعالى مشكوراً و معبوداً كمال و حسن، مع أنّ عدمهما ليس بنقص له، فإذا لم يشكره شاكر و لم يعبده عابد لا يكون ذلك نقصاً له، فافهم جيداً.

نعم، إطلاق الآية و ذكر نفي الرؤية المذكورة في مقام التمدحٍ دليلان على أنه لا يرى مطلقاً، لا في الدنيا و لا في الآخرة، فرضنا الرائي رسولاً كريماً أو زنديقاً لئيماً.

ناقش في هذا الاستدلال جماعة من أتباع الاشعري بوجوه عدّها الرازي في تفسيره - ذيل الآية الشريفة - إلى ستّة أوجه، لكنّها ممّا لا يستحق الجواب؛ لوضوح فسادها، و مع ذلك فنحن نذكر ما هو أهمها لتعرف الحال في غيره.

قال: لا نسلّم أنّ إدراك البصر عبارة عن الرؤية. و الدليل عليه: أنّ لفظ «الإدراك» في أصل اللغة عبارة عن اللحقوق و الوصول... فالحاصل: أنّ الرؤية جنس تحتها نوعان: رؤية مع الإحاطة، و رؤية لا مع الإحاطة، و الرؤية مع الإحاطة هي المسمّاة بالإدراك. فنفي الإدراك يفيد نفي نوع واحد من نوعي الرؤية، و نفي النوع لا يوجب نفي الجنس، فلم يلزم من نفي الإدراك عنه تعالى نفي الرؤية عنه، فهذا وجه حسن مقبول.

أقول: و هذا وجه قبيح مردود عليه:

ص: 14

أولاً: بما في مختار الصحاح: أدركه ببصره، أي رآه، فقد تمّ ما قررناه أولاً.

ثانياً: أنّ رؤيته مساوقة لإدراكه، فنفي إدراكه بعينه نفي لرؤيته بتقريب مرّ في الدلائل العقلية.

و ثالثاً: لو كان المراد نفي الرؤية مع الإحاطة لا مطلقها، لما كان لتخصيصه به سبحانه وجه أصلاً، إذا أكثر المبصرات لا يحاط بها، فضلاً عن أن يتمدح به.

ثم إنّه لم يكتف بهذا المقدار، حتى ادّعى أنّ الآية تدلّ على صحة رؤيته، بل على وقوعها! و إليك بعض وساوسه و أوهامه, قال: إنّ الله تمدّح بقوله: لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ(1) كما قلتم, فلابد أن تكون رؤيته جائزة, فإنّ الشيء إذا كان في نفسه جائز الرؤية, ثم إنّه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته و عن إداركه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح.

أقول: وقد خفي عليه أنّ هذا التلفيق لو تمّ لدلّ على إمكان الولد و الصاحبة له تعالى, و إمكان زوال علمه بكل شيء عنه, فإنّ الله تمدّح بنفي الأولين و ثبوت الثالث في نفس هذه الآية, و المدح في قاموس الأشعرييّن يلازم إمكان الممدوح به!!

و لعلّه يلتزم به حتى يتمّ قول مشايخه في مسألة الرؤية. و حلّ الإشكال: أنّ المدح كما يصح بالأفعال الاختيارية كذلك يجوز بالكمالات الذاتية, قال الله تعالى: قُلِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً(2). و أما بقية أوهامه فتر كناها لعدم الفائدة في إيرادها و إبطالها سوى إطالة المقام.

9 - قوله تعالى: وَ إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ يٰا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخٰاذِكُمُ اَلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلىٰ بٰارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بٰارِئِكُمْ فَتٰابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ * وَ إِذْ قُلْتُمْ يٰا مُوسىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اَللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ اَلصّٰاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (3).

قال بعض السادة الأمجاد(4) ما هذا ملخّصه: هاتان آيتان متصلتان, و الاُولى نصّت على عقوبة متخذي العجل بقتل أنفسهم, و نصّت الثانية على عقوبة الطالبين رؤية الله جهرة بالصاعقة تأخذهم و هم ينظرون, و هذا بمجرده يوجب القطع بتساوي الجرمين في الكفر؛ لتساويهما في

ص: 15

العقوبة من الله تعالى, و ليس شيء أدل من هذا على امتناعي الرؤية و وجوب الإنكار على القائلين بها..

10 - قوله تعالى: أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَمٰا سُئِلَ مُوسىٰ مِنْ قَبْلُ * وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ اَلْكُفْرَ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوٰاءَ اَلسَّبِيلِ (1).

وجه الدلالة: أنّ السئوال عن الرؤية كفر, و لا وجه له إلّا استلزامها تجسّم الباري و حدوثه فهي ممتنعه في حقه.

لا يقال: و لعله من جهة العناد دون امتناع المسؤول.

فإنّه يقال: قوله تعالى: يَسْئَلُكَ أَهْلُ اَلْكِتٰابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰاباً مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقٰالُوا أَرِنَا اَللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ اَلصّٰاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ (2) يدل على ما ذكرنا, و لا معنى للأكبرية إلّا اختصاص الثاني بالاستحالة المزبورة, ضرورة تحقق العناد في كلا السؤالين, فاستقم و تأمل.

11 - قوله تعالى: وَ لَمّٰا جٰاءَ مُوسىٰ لِمِيقٰاتِنٰا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قٰالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قٰالَ لَنْ تَرٰانِي وَ لٰكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكٰانَهُ فَسَوْفَ تَرٰانِي فَلَمّٰا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسىٰ صَعِقاً فَلَمّٰا أَفٰاقَ قٰالَ سُبْحٰانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ (3).

قالوا: كلمة «لن» للتأبيد, فإذا لا يراه موسى لا يراه غيره بطريق أولى.

أقول: فالروايات الواردة في وقوع رؤية الله سبحانه كلها تطرح لمخالفتها القرآن الكريم, بل الآية تدل على امتناع الرؤية أيضاً, فإنّ الرؤية معلقة على استقرار الجبل حال اندكاكه, و من الظاهر امتناع استقراره حين اندكاكه؛ لأنّه من الجمع بين الضدين أو النقيضين, و ليس الشرط هو مجرد الاستقرار, و إلّا للزم و قوع رؤية الله تعالى لموسى (ع), ضرورة تحقق المعلق بتحقق المعلق عليه, مع أنّ قوله تعالى: لَنْ تَرٰانِي(4) و قوله: فَلَمّٰا أَفٰاقَ قٰالَ سُبْحٰانَكَ تُبْتُ (5) صريح في أنّ موسى (ع) لم يره. و مع هذا فقد ادّعى قوم دلالة الآية على صحة رؤيته, تعالى و إليك بيان تلفيقهم ملخّصاً(6):

ص: 16

1 - لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها موسى (ع), فإنّ العاقل لا يطلب المحال, و أمّا احتمال أنّ موسى (ع) لم يعلم به - كما عن بعض المعتزله - فهو لا يتحقق من المؤمن.

2 - الرؤية علقت على استقرار الجبل الممكن، فهي ممكنة، لكن قد عرفت بطلانه بوضوح.

3 - التجلّي للجبل، معناه: أنّ الجبل قد رءاه فيستكشف عن إمكان الرؤية.

4 - لو كانت الرؤية ممتنعة لكان الجواب: لا أرى، دون «لن تراني» فإنّه يدلّ على أنّ رؤيته ممكنة، لكن موسى لا يراه.

أقول: أمّا الوجه الأول، فجوابه: أنّ القرآن ينزّه ساحة هذا النبي العظيم من هذه التهمة! و يصرح بأنّ هذا السؤال من قبل قومه، و أنّ بني اسرائيل هم الذين أصروا على ذلك و أجبروا نبيهم على السؤال عن ذلك: فاستنطق القرآن حتى ينطق لك: وَ إِذْ قُلْتُمْ يٰا مُوسىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اَللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ اَلصّٰاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (1)وَ اِخْتٰارَ مُوسىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقٰاتِنٰا فَلَمّٰا أَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ قٰالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيّٰايَ أَ تُهْلِكُنٰا بِمٰا فَعَلَ اَلسُّفَهٰاءُ مِنّٰا(2).

أقول: و كيف يصح للمسلم أن يدّعي أنّ موسى (ع) أراد أن ينظر إلى الله، و النظر إلى الله، و النظر يستلزم جهة المنظور إليه؟!

و أما الوجه الثالث فهو أقوى دليل على أن المستدل يستهزئ بالقرآن المجيد و يطبّقه على طريقه آبائه الأولين و إن كان بينهما بون بعيد و تباين جلي! و لا أدري كيف رضي بهذا التلفيق و إثبات الرؤية للجبل و تفضيله على أحد أنبياء أولي العزم(3)؟!

و أمّا الوجه الأخير فمنقوض بقوله تعالى: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً(4) فإنّه - على مذهب هؤلاء الناس - يدل على إمكان الولد، و إلا لتعيّن التعبير ب - «الحمد لله الذي لا و لد له» أو «لا يمكن أن يكون له ولد» و جوابه هو جوابه.

و للصدوق (رحمه الله) رواية نقلها بإسناده عن الرضا (ع)، و هي بطولها موضحة لهذه الآية و تدفع

ص: 17

عنها كل شبهة تخطر بالبال، فلا حظها(1).

و الأرجح عندي - عدم دلالة الآية على هذه المسألة أصلاً، فإنّ غاية ما استفدناه منها هو امتناع الرؤية بالنسبة إلى موسى (ع) و أنّه لا يرى الله، و في الوجود من هو أفضل و أشرف من موسى - على نبينا و آله و عليه السلام - فلا يصح أن ينفى الرؤية عن غيره بالأولوية كما قالوه، و لا بالاجماع لأنه غير تام عندنا.

و بالجملة: الآية الكريمة لا تدل على امتناع الرؤية في نفسها، و لا على عدم وقوعها مطلقا، إلا بالنسبة إلى من و هو أدنى من موسى (ع).

قال شيخنا الأجل الأقدم، أبو عبد الله المفيد نوّر الله مضجعه: أقول: إنّه لا يصح رؤية الباري بالأبصار، و بذلك شهد العقل، و نطق القرآن، و تواتر الخبر عن أئمة الهدى من آل محمد (ص)، و عليه جمهور أهل الإمامة و عامة متكلّميهم، إلا من شذّ منهم لشبهةٍ عرضت له في تأويل الأخبار، و المعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك، و جمهور المرجئة و كثير من الخوارج و الزيدية، و طوائف من أصحاب الحديث. فيه المشبّهة و إخوانهم من أصحاب الصفات(2). انتهى.

أقول: لعلّ مراده من هذا الشاذّ هو أحمد بن محمد بن نوح السيرافي، كما ذكره الشيخ الطوسي (قدس سره) في فهرسته، و قال إنّه ثقة في روايته، غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول مثل القول بالرؤية و غيرها. انتهى.

لكن التعبير بالحكاية يدل على عدم ثبوت هذه النسبة إليه(3).

و كيفما كان فقد قال العلامة المجلسى(4): إنّ استحالة ذلك (اي الرؤية) مطلقاً هو المعلوم من مذهب أهل البيت (ع)، و عليه إجماع الشيعة باتفاق المخالف و المؤالف... إلى آخره.

أقول: و من الجدير أن نتبرك بنقل بعض الروايات الواردة عن أهل العصمة و أرباب الحكمة:

1 - صحيحة صفوان عن الرضا (ع)(5) فقد قال في آخر كلامه لأبي قرة: «و قد قال الله وَ لاٰ

ص: 18

يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً(1) فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم و وقعت المعرفة، فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن (ع): «إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، و ما أجمع المسلمون عليه أنّه لا يحاط به علماً، و لا تدركه الأبصار، و ليس كمثله شيء».

2 - صحيحة أحمد بن إسحاق(2) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن الرؤية و ما اختلف فيه الناس؟ فكتب: «لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي و المرئي هواء ينفذه البصر(3)، فإذا انقطع الهواء عنالرائي و المرئي لم تصح الرؤية، و كان في ذلك الاشتباه، لأنّ الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما وجب الاشتباه و كان ذلك التشبيه، لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات».

3 - رواية إسماعيل بن الفضل(4) قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) عن الله تعالى هل يرى في المعاد؟ فقال: «سبحان الله و تعالى عن ذلك علواً كبيراً. يابن الفضل، إنّ الأبصار لا تدرك إلا ما له لون و كيفية، والله خالق الألوان و الكيفية».

4 - صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الموصلي(5)، عن أبي عبد الله (ع) قال: «جاء حبر إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد رباً لم أره. قال: و كيف رأيته؟ قال: ويلك: لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، و لكن رأته القلوب بحقايق الإيمان أقول: و بمعناها روايات أخر. و لنكتف بذلك، و قد مرّ عن المفيد (رحمه الله) أنّ الأخبار في ذلك متواترة.

من هو القائل بالرؤية؟ القائل بها طائفتان:

الأولى: الكرامية و المجسّمة الذين يقولون بأن ربهم جسم. و لسنا نلتفت إليهم في هذا المقام، فإنّ الجسم ممكن الرؤية بلا إشكال.

الثانية: أتباع الأشعري و من كان قبله ممن هم بمنزلتهم فهماً و تعقّلاً، قال بعض(6): إنّ رؤية الله تعالى جائزة في الدنيا عقلاً، و اختلف في وقوعها و في أنه هل رآه النبي (ص) ليلة الإسراء أو

ص: 19

لا؟ فأنكر عائشة و جماعة من الصحابة و التابعين و المتكلمين، و أثبت ذلك ابن عباس(1).... و أخذه به جماعة من السلف، و الأشعري في جماعة من أصحابه، و ابن حنبل، و كان الحسن يقسم لقد رآه!! و توقف فيه جماعة، هذا حال رؤيته في الدنيا، و أمّا رؤيته في الآخرة فجائز عقلاً. و أجمع على وقوعها أهل السنّة!

ماذا يقولون؟ قال قائلهم(2): لا نزاع للمنافين «هكذا» في جواز الانكشاف التام العلمي، و لا للمثبتين في امتناع ارتسام الصورة من المرئي في العين أو اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي، و إنّما محل النزاع: أنّا إذا عرفنا الشمس مثلاً بحدّ أو رسم كان نوعاً من المعرفة، ثم إذا بصرناها و غمضنا العين كان نوعاً آخر فوق الأول، إذا فتحنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأوّلين نسمّيها الرؤية، و لا يتعلق في الدنيا إلا بما هو في جهة و مكان. و مثل هذه الحالة الإدراكية هل يصح أن يقع بدون المقابلة و الجهة و أن يتعلق بذات الله منزّهاً عن الجهة و المكان أم لا؟ انتهى. و لعل هذا غاية تهذيب دعواهم برفض منكرات عقلية دان بها سلفهم. و مع ذلك فهو مصادم للعقل في أولياته، فإنّ مثل هذه الرؤية لا يعقل تحققها من غير مقابلة المرئي و تحيزه في جهة ف كما عرفته مفصلاً.

و من هنا عدل بعض أفاضلهم(3) عن هذه العقيدة الزائفة، فقال في كتابه الكبير المسمّى ب - «دائرة معارف القرن العشرين»(4): قد نص القرآن بصريح العبارة أنّ الله تعالى لا تدركه الأبصار، و ذكر لموسى أنّه لن يراه، و علل عدم إمكان رؤيته بعدم احتمال الطبيعة البشرية لذلك الأمر الجلل.

و أمّا تخيل إمكان النظر إلى الله تعالى بالعين فمحال عقلاً و شرعاً.. إلى آخر كلامه الطويل النافع الصادر عن الإنصاف، فلاحظ.

ثم إنّ للمثبتين تلفيقات من العقل و النقل(5). أمّا الوجه العقلي فلا يستحق البحث و العناية؛ إذ هو مبني على تركب الجسم من الجواهر الفردة، و مفاده بعد فرض صحة المبني المذكور أنّ مفهوم الوجود المشترك بين الواجب و الممكن مرئي!! مع أنّه ينتقض بالخلق و لزوم كونه تعالى

ص: 20

مخلوقاً، تعالى الله عمّا يصفه الجاهلون.

و أمّا النقلي فاليك ملخّص بيانه.

1 - قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ (1) و جوابه: أنّ النظر لا يستلزم الرؤية(2)، بل هو بمعنى مدّ الطرف نحو شيء و تقليب الحدقة، و يدل عليه قوله تعالى: وَ تَرٰاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لاٰ يُبْصِرُونَ (3). و أيضاً يقال: ما زلت أنظر إليه حتى رأيته، و الشيء لا يجعل غاية لنفسه. و أيضاً نعلم أنّ كل ناظر ناظر بالضرورة و لكن ليس كل ناظر براء بالضرورة. و أيضاً يوصف النظر بما لا توصف به الرؤية، فيقال: نظر إليه نظر غصبان، أو نظر عطوف، كل ذلك ظاهر. و في بعض رواياتنا(4) عن الرضا (ع) قال: «يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها»، و به قال جماعة من الصحابة و التابعين وغيرهم، كما قيل. و في مرسلة الاحتجاج عن أمير المؤمنين (ع)... فعند ذلك أثيبوا بدخول الجنة و النظر إلى ما وعدهم الله عزّ و جلّ، فذلك قوله: إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ (5). في بعض اللغة: هي المنتظرة، ألم تسمع إلى قوله تعالى: فَنٰاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ (6)، أي منتظرة، و نقل ذلك عن مجاهد و الحسن و سعيد بن جبير و الضحاك.

2 - قوله تعالى: كَلاّٰ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (7) قالوا: لو لم ير المؤمنين الله لم يكن لتخصيص الحجاب بالكفار فائدة. و أيضاً أنّ الله ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد و التهديد للكفار، و ما يكون وعيداً و تهديداً للكفار لا يجوز حصوله في حق المؤمن.

أقول: صريح الآية: أن المحجوبون هم الكفار عن ربهم، لا ربهم عنهم، فهذا التوجيه على عكس الآية. و معنى الآية: أنّ الكفار محجوبون عن رحمة الله دون المؤمنين، فإنّهم ليسوا كذلك، فالحجاب بالنسبة إلى المخلوق لا إلى الله. و في توحيد الصدوق عن الرضا (ع):... إنّ الله تبارك و تعالى لا يوصف بمكان يحلّ فيه فيحجب عنه فيه عباده، و لكنه يعنى أنّهم عن ثواب ربهم لمحجوبون(8).

ص: 21

3 - قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ (1) قالوا: المراد بالحسنى هي الجنة و دار السلام المذكورتين قبل هذا، و حينئذٍ وجب أن يكون المراد من الزيادة أمراً مغايراً لكل ما في الجنة من المنافع و التعظيم، و هوالرؤية.

أقول: التفسير المذكور ممنوع، لم لا يكون المراد بالحسنى هو المثبوبة الحسنى التي يستحق و يستأهل العبد؟ ثم الله يزيد تفضلاً وكرماً(2) كما يدل عليه قوله تعالى: لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (3)، و القرآن يفسّر بعضه بعضاً. و في تفسير الصافي عن مولانا أمير المؤمنين (ع) «الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب» و يدل عليه ايضاً قوله تعالى: لَهُمْ مٰا يَشٰاؤُنَ فِيهٰا وَ لَدَيْنٰا مَزِيدٌ(4).

4 - قوله تعالى: اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ (5) فإن الملاقاة تستلزم الرؤية بحكم العقل، لكنّه باطل، و يدلك عليه قوله تعالى: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاٰقٍ حِسٰابِيَهْ (6)، و قوله تعالى: مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰانِ (7)، و قوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفٰاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ (8)، إذ لو كانت الملاقاة مستلزمة للرؤية لكان الكفار - بنص هذه الآية - يرون الله، مع أنّهم مصرون على اختصاصها بالمؤمنين.

5 - الإجماع. قال في المواقف بعد نقل الآيتين الاوليين(9) بأنّ هذه الظواهر مفيدة للظن، و العمدة في إثبات المرام هو الإجماع قبل ظهور المخالف(10).

أقول: الإنسان قادر على أن يتكلم بكل شيء، و إن كان بيّن الفساد أليس يشعر هذا المدّعي أنّ الإجماع غير متحقق، و أنّه لا يفيد اليقين، و أنّ هذه الدعوى مختلقة؟ و الذي دعا هؤلاء الناس إلى هذه التعسفات والتكلفات هو وضع الغوغائيين أخباراً مكذوبة على النبي الأكرم (ص) في

ص: 22

رؤية الله تعالى، فاتّبعوهم بغير دليل و التفاف إلى العقل و القرآن.

و لله درّ السيد السند المجاهد العلامة عبد الحسين شرف الدين حيث كشف النقاب عن وجه هذه الروايات المدلّسة، و بيّن ضعف أسنادها و فساد طرقها، و أثبت سقوطها عن الحجية من كتبهم الرجالية. فإن شئت تفصيل الكلام فلا بدّ لك أن تراجع كتابه القيّم الذي وضعه في هذه المسألة و سمّاه «كلمة حول الرؤية».

و نختم المقال بنقل رواية من صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب عندهم، فقد أخرج بسنده عن أبي هريرة(1) قال: قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارّون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هل تضارّون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»، قالوا: لا يارسول الله، قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك! يجمع الله الناس... و تبقى هذه الأمّة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم! فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا... حتى يضحك «أي الله»، فإذا ضحك منه أذن للعبد في الدخول إليها...» إلى آخره.

أقول: قرّاء هذا الكتاب يستفيدون من هذه الرواية المعتبرة المحكمة أموراً في عقائدهم.

1 - إثبات الجهة لله تعالى كما للشمس و القمر.

2 - إنّ المنافقين أيضاً يرونه و تناقضه مع ما مرّ عنهم غير ضائر فلا تسأل عنه!

3 - إثبات المجيء له تعالى، و أنّ له حضوراً و غيبة و ذهاباً و إياباً كالأجسام المتحركة.

4 - أنّ عباده - مؤمنين كانوا أو منافقين - يعرفون صورته قبل هذا الموقف.

5 - إثبات الصورة المستدعية للمادة أو الجسم.

6 - حلول الحوادث فيه تعالى، بذهاب الصورة الاولى و طريان الصورة الثانية.

7 - إنّه يضحك فله أسنان و فم، و إنّه جسم.

و لعلّ المسلم - بعد اعتقاده بالقرآن العظيم - لا يشك في لا يتردّد في وضع هذه الرواية و أمثالها بعد ما تبين له مدلول الرواية، و مثلها كثير. نعم، البخاري يترك الحديث عن أئمة آل محمد (ص) و يحتاط في إخراجه عن الهاديين الصادقين الذين هم أعدال القرآن، و لكنه يروي عن مثل أبي هريرة و عمران بن حطّان الخارجي و أمثالهما. لعن الله العصبية الحمقاء.

ص: 23

المكان عند العامة هو ما يستقر عليه الجسم. و عند أهل العلم مختلف فيه على أقوال خمسة.

1 - إنّه سطح باطن الجسم الحاوي، كما عن أرسطو و من تبعه من المشّائين.

2 - إنّه البعد الموجود المجرد، كما عن أفلاطون و أتباعه الإشراقيين، و عليه المحقق الطوسي و الحكيم السبزواري و غيرهما.

3 - إنّه البعد الموهوم، كما عن جمهور المتكلمين.

4 - إنّه الهيولي.

5 - إنّه الصورة، و على كلّ من هذين القولين جماعة من الأوائل(1). ثم إنّهم جعلوا للمكان إمارات أربعاً.

الأولي: جواز انتقال الجسم عنه إلى غيره.

الثانية: استحالة حصول جسمين معاً فيما يشغله أحدهما.

الثالثة: أنّه ينسب إليه الجسم بلفظة «في» و ما في معناها.

الرابعة: أنّه يختلف بالجهات مثل فوق و تحت و غيرهما.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصح كونه بعداً، و تحقيق المقال لا يناسب المقام، ثم الفرق بين المكان و المحلّ، إنّ المكان الواحد لا يجتمع فيه الجسمان، و المحلّ الواحد يجتمع فيه الحالان، كالطعم و اللون في جسم واحد.

و أمّا الفرق بينه و بين الجهة فهو أنّها مقصد المتحرك بالوصول إليه، و هو مقصد المتحرك بالحصول فيه. و عن المحقق الطوسي (قدس سره): أنّ طرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد نهاية و طرف، و بالنسبة إلى الحركة و الإشارة جهة، و أمّا الحيّز و المكان فهما مترادفان على القول المختار،

ص: 24

و لكنّ المشّائين - و هم أصحاب القول الأول - يجعلون الأول أعمّ من الثاني(1). فعن ابن سينا في بعض كلماته: لا جسم إلا و يلحقه أن يكون له حيز إمّا مكان و إمّا وضع وترتيب.

أقول: و مثّلوا للثاني بالجسم المحدد للجهات، إذ لا محيط فوقه على زعمهم، فهو جسم لا مكان له على هذا القول لكن يشار إليه فهو ذو وضع.

إذا تقرر ذلك فنقول: الواجب الوجود لا مكان له و لا جهة له، بل هو خالق الأحياز و الجهات، و الدليل عليه من وجوه:

1 - لو كان متحيزاً لكان حيزه قديماً بالضرورة، فإن كان واجباً يبطله أدلة التوحيد، و إن كان ممكناً يزيّفه دلائل حدوث العالم. نعم، إن فرضنا الحيّز موهوماً كما في القول الثالث فهذا البرهان لا يكفي لنفيه عنه تعالى؛ لعدم الدليل على بطلان أزلية الموهومات.

2 - لو كان متحيزاً لكان محاطاً لحيّزه، ضرورة إحاطة كلّ حيّز بمتحيّزه، وكلّ محاط محدود، و لا ريب عقلاً و نقلاً أنّ الواجب لا حدّ له أصلاً و في رواية ابن أذينة عن الصادق (ع) «... لأنّ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة، فإذا كان - أي حضوره تعالى للأشياء - بالذات لزمه الحواية»(2).

3 - لو كان مكانياً لكان مركباً، و التالي لاستلزامه الإمكان باطل فيبطل المقدم.

بيان الملازمة: أنّ المكان المذكور إمّا أن يقبل الانقسام خارجاً و إمّا أن لا يقبله. و الثاني فاسد لفساد الجزء الذي لا يتجزّأ بالضرورة، و الأول يوجب تركب الواجب. ثم إنّ هذا البرهان يجري في فرض كون المكان مادياً، و أمّا إذا كان مجرداً فلا، كما لا يخفى.

4 - لو كان متحيزاً لكان مفتقراً في تحيّزه إلى حيّزه بالضرورة، لكنّ الافتقار عليه تعالى محال، فلا يكون مكانياً.

أقول: و فيه بحث، إذ الممتنع عليه تعالى هو افتقاره في وجوده إلى غيره، و أمّا في غير الوجود فلا برهان على امتناعه عليه. و سيأتي تفصيله في المطلب الثامن من هذا المقصد إن شاء الله تعالى.

و ربما قرر هذا الدليل بتقرير آخر، و هو: أنّ المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه، و المكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب و وجوب المكان، و كلاهما باطل.

ص: 25

أقول: أمّا الشقّ الأول فقد دريت جوابه مما ذكرنا، و أمّا الشق الثاني ففيه: أنّ استغناء المكان عن تمكن المتمكن لا يدل على وجوبه، بل الموجب له هو استغناؤه في وجوه عن غيره، و هذا غير لازم في المقام.

5 - لو كان مكانياً فإمّا أن يكون في بعض الأحياز، أو في جميعها، و كلاهما باطل. أمّا الأول فلتساوي الأحياز في أنفسها؛ لأنّ المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه، و تساوي نسبة ذاته القديمة إلى الأحياز المذكورة، و حينئذٍ فيكون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها ترجيحاً بلا مرجّح إن لم يكن هناك مرجح من خارج، أو يلزم احتياجه في تحيزه الذي لا تنفكّ ذاته عنه الى الغير، إن كان هناك مرجح خارجي، و أمّا الثاني فيلزم منه تداخل المتحيّزين؛ لأنّ بعض الأحياز مشغول بالأجسام. و التداخل المذكور محال و يلزم منه أيضاً مخالطته لقاذورات العالم، تعالى الله عنه.

أقول: دعوي تساوي نسبة الواجب إلى الأحياز دعوى بلا دليل، و مجرد تشابه الخلاء المذكور لا يكفي له قطعاً، و إنّما نقول به جهة أنّه غير متحيز، فيكون الاستدلال دورياً، هذا، مع أنّ الافتقار إلى المخصص المذكور غير بيّن البطلان كما أشرنا إليه، فلاحظ.

و خالف في المقام المشبّهة من أهل السنّة(1)! فقالوا: إنّه تعالى في جهة

ص: 26

الفوق(1)، و لهم في ذلك مقالات زائفة خرافية أعرضنا عن التحدث عنها. و الذي يمكن أن يستدل به لقولهم وجوه:

1 - إنّ كل موجود فهو متحيز، أو حالّ فيه بالضرورة العقلية.

2 - كل موجودين فإمّا أن يتصلا، أو ينفصلا، فالواجب إن كان متصلاً بالعالم أو منفصلاً عنه يكون متحيزاً؛ لأنّ الاتصال و الانفصال إنّما هما بالمكان.

3 - إنّه إمّا داخل العالم، أو خارجه، أو لا داخله و لا خارجه، و الثالث غير معقول، و الأوّلان فيهما المطلوب.

4 - الظواهر النقلية كقوله تعالى: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ (2)، و قوله: وَ جٰاءَ رَبُّكَ (3)، و نحوهما، و هو كثير في القرآن.

أقول: قد عرفت في أول هذا الكتاب أنّ الظواهر الشرعية متى تصادمت مع الأحكام العقلية القطعية لا بد من طرحها إن لا يثبت سندها، أو تأويلها إن صح سندها، و لذا قد ذكر العلماء لكلّ من هذه الآيات تأويلاً، و في المراجعة إلى أخبار أئمة أهل البيت - سلام الله عليهم - غنّى و كفاية.

و أمّا بقيّة الوجوه فهي من أحكام الوهم المجرّد، و لا يصدّقها العقل أبداً. بل العقل قد استقلّ بنفي المكان و الجهة عنه تعالى كما دريت. و السائر في المسائل العقلية لا بدّ من تخليص نفسه من حضيض الوهم إلى صقع العقل لينان الحقائق و المعارف. و إذن يمكن لنا أن نختار الشقّ الثالث، و أنّه تعالى ليس بداخل و لا خارج، و ليس بمتصل و لا بمنفصل. و لنا أن نختار الشقّ الأول، و أنّه داخل و متصل بالأشياء، لكن لا كدخول شيء في شيء و اتصال شيء بشيء كما يتوهّمه الوهم. و لنا أن نختار الشقّ الثاني، و أنّه تعالى خارج و منفصل عن الأشياء، لكن لا كخروج شيءٍ عن شيء و انفصال شيء عن شيء، كما لا يخفى على العقول الصافية. فهو في الأشياء كلّها غير متمازج بها و لا بائن عنها، و لم يقرب من الأشياء بالتصاق، و لم يبعد عنها بافتراق، كما روي عن الوصي (ع).

ص: 27

تأييد روحاني:

قال الرضا (ع) كما في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «إنّ الله تبارك و تعالى أيّن الأين بلا أين، و كيّف الكيف بلا كيف»(1). و قال الباقر (ع) على ما في رواية أبي بصير: «إنّ ربّي تبارك و تعالى كان و لم يزل حيّاً بلا كيف، ولم يكن له كان، و لا كان لكونه كون كيف و لا كان له أين، و لا كان في شيء، و لا كان على شيء، و لا ابتدع لمكانه مكاناً...»(2) إلى أن قال (ع): «و لا أين موقوف عليه، و لا مكان جاور شيئاً»(3).

سئل علي (ع)(4): أين كان ربنا قبل أن يخلق سماءً و أرضا؟ فقال (ع): اين سؤال عن مكان؛ و كان الله و لا مكان.

قال الصادق (ع) كما في رواية أبي بصير(5): «إنّ الله تبارك و تعالى لا يوصف بزمان و لا مكان، و لا حركة و لا انتقال و لا سكون، بل هو خالق الزمان و المكان و الحركة و السكون و الانتقال...» إلى آخره.

و قال (ع) أيضاً في رواية رواية حماد بن عمرو: «كذب من زعم أنّ الله عز و جل في شيء أو من شيء أو على شيء».(6)

و قال الكاظم (ع) كما في رواية يعقوب: «إنّ الله تبارك و تعالى كان لم يزل بلا زمان و لا مكان، و هو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان، و لا يشتغل به مكان، و لا يحلّ في مكان...» إلى آخره(7).

و قال رسول الله (ع) كما في رواية عبد الأعلى عن الصادق (ع) في جواب يهودي: «هو في كل مكان، و ليس هو في شيء من المكان بمحدود...» إلى آخره(8).

و قال الصادق (ع) في رواية ابي بصير: «من زعم أنّ الله عز و جل من شيء، أو في شيء، أو على شيء، فقد كفر»، قلت: فسّر لي، قال: «أعني بالحواية: من الشيء له، أو بإمساك له، أو من

ص: 28

شيء سبقه»(1).

أقول: و الروايات كثيرة، و جملة منها تدل على أنّ المكان موجود، فتكون دليلاً على القول الثاني من الأقوال المتقدمة. لكن يحتمل أن يكون المراد بالأين و المكان هو ما يفهمه عامة الناس دون البعد.

ص: 29

اختلفت الأقوال حول الزمان و بيان حقيقة:

فمن قائل: إنّه جوهر مجرد عن المادة، لا يقبل العدم لذاته، فيكون واجباً بالذات. إذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد و القبل. و تلك هي البعدية بالزمان؛ لأنّ البعدية لا بالزمان يجامع فيها البعد و القبل. فمع عدم الزمان زمان، و هذ خلف، فحيث بطل عدمه فقد وجب وجوده. فتحصل: أنّه جوهر مجرد عن المادة و لواحقها قائم بذاته.

و من قائل: إنّه الفلك الأعظم؛ لأنّه محيط بكلّ الأجسام. كما أنّ الزمان محيط بها.

و من قائل: إنّه حركة الفلك الأعظم؛ لأنّها غير قارة. كما أنّ الزمان غير قارّ.

و من قائل - و هو أرسطو و قيل: و معه المشهور -: إنّه مقدار حركة الفلك الأعظم.

و من قائل - و هم الأشاعرة(1) -: إنّه ما يقدر به متجدد مبهم لإزالة إبهامه، و قد يتعاكس التقدير بحسب ما هو معلوم للمخاطب. فإذا قيل: متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع الشمس، إن كان السائل عالماً بطلوع الشمس. و إذا قيل: متى طلع الشمس؟ يقال له: عند مجيء زيد، إذا كان بعكس الأول.

و من قائل: إنّه مقدار حركة الطبيعة الفلكية، بناءً على الحركة الجوهرية، لكنّ شيئاً منها لا يصلح للتعويل عليه، فإنّ ما تفوّه به للوجه الأول - إن تمّ - يدل على نفي العدم اللاحق بعد وجود الزمان دون العدم السابق عليه، فلا يثبت وجوبه. و ما استدل للثاني و الثالث فهو استدلال بموجبتين من الشكل الثاني و لا نتيجة له، على أنّ الوسط في الثاني غير مكرر؛ إذ الإحاطة في الصغرى بمعنى و في الكبرى بمعنى. و يزيف الثالث أيضاً بأنّ الحركة توصف بالسرعة و البطء و لا يوصف بهما الزمان، و الأخير بما ذكره الجرجاني في شرح المواقف. و لعلّه لأجل ذلك ذهب بعضهم الى أنّه أمر متوهم لا وجود له أصلاً. لكن المستفاد من الروايات الكثيرة

ص: 30

أنّه أمر موجود خارجي.

و على الجملة: نحن نعلم أنّ حركة الأرض و بقية الكرات السامية لو بطلت و تعطلت كان هذا الامتداد و الاستمرار متحققاً، فالزمان في قوامه غير متصل بالحركة، فتفسير حقيقة الزمان محتاج إلى بيان آخر و لا يخلو تعقّله عن صعوبة.

إذا عرفت هذا فنرجع إلى المطلوب، قال بعض المتكلمين(1): و هذا - أي كونه ليس في زمان - مما اتفق عليه أرباب الملل، و لا نعرف فيه للعقلاء خلافاً، و إن كان مذهب المجسمة يجرّ إليه كما يجرّ إلى المكان.

و قال العلامة المجلسي (قدس سره) في بحاره: و اعلم أنّ عقل العقلاء في هذه المسألة متحير، فكثير من المحققين أثبتوا له سبحانه زماناً و قالوا: إنّه موهوم انتزاعي نفس أمري، ينتزع من بقائه سبحانه كما عرفت. و أكثر الحكماء والمحققين ذهبوا إلى استحالة عروض الزمان و متى للواجب تعالى و للعقول المجردة في الذات و الفعل التي كمالاتها بالفعل على زعم الحكماء(2). انتهى كلامه.

أقول: إضافته تعالى إلى الزمان و كونه زمانياً على أنحاء ثلاثة:

1 - أن يحيط به الزمان بحيث يتقدم جزء منه عليه تعالى و يتأخر جزء آخر منه عنه تعالى، و هو مقارن لجزء خاص منه، فيكون الجزء الأول ماضياً، و الجزء الثاني مستقبلاً بالنسبة إليه تعالى، مثل بقية الزمانيات، و هذا مما لا شك في امتناعه عليه تعالى؛ لأنّ الواجب لا يتقدم عليه شيء، و لا يحيط به ممكن، و لا سيما أنّ كل ممكن حادث كما سلف.

2 - أن يكون له تعالى مع الزمان معية قيومية نحو قيوميته مع الزمانيات، بل مع جميع ما سواه من الموجودات، كما قال: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ (3)وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ(4)، و هذا مما لا شبهة في لزومه و تحتّمه بناءً على كون الزمان موجوداً خارجياً لا موهوماً اعتبارياً، ضرورة احتياج الممكن إليه حدوثاً و بقاءً كما تقدم.

و لكن صحة هذا القسم لا تصحح إطلاق الزماني عليه تعالى، كما لا يجوز إطلاق المكاني و الجمادي و النباتي و غيرها عليه تعالى، مع أنّ له معية قيومية مع الكل.

3 - مقارنته تعالى مع الزمان و تحققه معه في نفس الأمر من الأزل إلى الأبد، من دون إحاطة

ص: 31

الزمان به كما في الوجه الأول، و لا فيما يزال فقط كما في الوجه الثاني، بل من الأزل. فإن قلنا بأنّ الزمان موجود خارجي فيمتنع هذا القسم أيضاً، كالقسم الأول للبرهان القائم على حدوث كل ممكن موجود. و إن قلنا بأنّه أمر متوهم فلا دليل على بطلانه عقلاً، بل ما ورد في الشرع من اتصافه بالأزلي و الأبدي و الباقي و نحوها مما يتوقف مفهومه على الامتداد يؤيده. و أمّا الأخبار الكثيرة الدالة على نفي الزمان عنه تعالى فلا تنفي هذا القسم، فإنّها ناظرة إلى نفي الزمان الموجود عنه تعالى، فتأمّل.

و أمّا ما أفاده المحقق الطوسي في محكيّ شرح رسالة العلم: «أزليته تعالى إثبات سابقيته له على غيره و نفي المسبوقيه عنه، و من تعرض للزمان أو الدهر أو السرمد في بيان الأزلية فقد ساوق معه غيره في الوجود»، فهو قابل للمناقشة، إذ السابقية المذكورة لا تناسب إلا السبق الزماني، و غيره من أقسام السبق لا يرتبط بمحل الكلام و لو السبق بالعلية، فإنّه (قدس سره) قائل بحدوث العالم.

و على فرض المناسبة فحمل المنقول الظاهر في السبق الزماني على غيره محتاج إلى دليل مفقود، فإنّ فرض كونه تعالى زمانياً - بالمعنى المفروض - لا يوجب مساوقة غيره معه.

إلا أن يقال: إنّ هذا المعنى - و هو كونه تعالى مقارناً للامتداد المتوهم المسمّى بالزمان - إنّما هو من الوهم المتأنّس بالماديات الزمانية، و لا مجال له فيما هو أعلى منها، و الله العالم.

ص: 32

الذي يدلنا على امتناع جريان الحركة و السكون عليه تعالى أمور:

الأول: الحركة و السكون يستدعيان الحيّز بالضرورة، و حيث إنّ تحيّزه ممتنع، كما سبق فلا يجوز طريان الحركة و السكون عليه تعالى.

الثاني: الحركة و السكون حادثان، و سيأتي أنّ الواجب لا تحلّ به الحوادث، فلا يمكن أن يتصف بهما، إلا أن يدّعى عدمية السكون - كما عن الفلاسفة - فحينئذٍ لا مانع من أزليته، و يختص البرهان بنفي الحركة وحدها عنه تعالى. و لكن يمكن أن يقال حينئذٍ: إنّ السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحركاً، فإذا استحال الحركة عليه تعالى بهذا البرهان يستحيل السكون عليه أيضاً، كما هو الحال في جميع أعدام الملكات، فافهم.

الثالث: لو فرض إنصافه تعالى بهما للزم كونه فاعلاً و قابلاً، و التالي محال - كما قالوا - فكذا المقدم.

الرابع: المتحرك لا بد له من محرك - كما قالوا - و الواجب لا محرك له، فلا حركة له.

الخامس: لو حلّت به الحركة أو السكون للزم كونه محلّاً للحوادث، و ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث بالضرورة، فتأمل.

السادس: ما ذكره بعضهم من أنّ المؤثر واجب التقدم بالوجود على الأثر، فذلك الأثر: إمّا أن يكون معتبراً في صفات الكمال فيلزم أن يكون تعالى ناقصاً بذاته مستكملاً بذلك الأثر، و النقص عليه محال. و إن لم يكن معتبراً في صفات كماله فله الكمال المطلق بدون ذلك الأثر، فكان إثباته له نقصاً في حقه؛ لأنّ الزيادة على الكمال المطلق نقصان، و هو عليه تعالى محال.

أقول: و ليتأمّل فيه.

السابع: لو كان متحركاً للزم أن يكون فيه تعالى ما بالقوة و ما بالفعل، و هذا هو التركّب المحال عليه تعالى كما قيل. و الواجب كما له غير الممتنع، واجب و محقّق بالفعل، و لا قوّة له و الاستعداد و الانتظار.

ص: 33

و عن الرضا (ع) في خطبته المشهورة(1): «لا تجري عليه الحركة و السكون، و كيف يجري عليه ما هو أجراه، أو يعود فيه ما هو ابتدأه؟! إذا لتفاوتت ذاته، و لتجزأ كنهه، و لا متنع من الأزل معناه...» إلى آخره.

أقول: لعل قوله (ع): «و كيف يجري عليه...؟!» ناظر إلى الدليل الثالث. و قوله (ع): «أو يعود فيه...» إلى آخره إلى الثاني و الخامس و السادس و السابع، و قوله (ع): «إذاً لتفاوتت ذاته» إلى الدليل السابع و الثالث و إلى الأول أيضاً، فإنّ المتحيّز مركب لا محالة كما مر. و كذا قوله (ع): «و لتجزّأ كهنه» فإنّه الانطباق على الدليل الأول و الذي هو أقوى الوجوه. كما أنّ قوله (ع): «و لا متنع من الأزل» يلائم الوجه الخامس جداً، و الله العالم.

الحركة هي الخروج تدريجاً من القوة إلى الفعل، كما عن القدماء. أو كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة، كما عن المعلم الأول و غيره. أو حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر، كما عن المتكلمين. و هي على قسمين: توسّطية، و قطعية، و الأولى موجودة، و الثانية اعتبارية. ثم إنّها تقع في أربع مقولات: الكمّ، و الكيف، و الوضع، و الأين على المشهور. و قال صاحب الأسفار: إنّها تقع في الجواهر الطبيعية أيضاً، و سمّاها بالحركة الجوهرية، و صحح بها جملة من الأصول الفلسفية.

و أمّا السكون فهو عدم الحركة عما من شأنه الحركة، كما عن الفلاسفة. أو حصول الجسم في المكان الأول في الآن الثاني. أو حفظ نسبه مع الأجسام الثابتة على حالها، كما عن المتكلمين. فهو على الأول عدم ملكة، و على الثاني و الثالث أمر وجودي يضاد الحركة.

ثم إنّه وقع الخلاف في أنّ الحركة من أية مقولة؟ فذهب صاحب الأسفار و من تبعه في الحركة الجوهرية إلى أنّها خارجة عن المقولات كلها، بل هي نحو وجود السيالات، أي العالم الطبيعي.

و ذهب بعضهم إلى أنّها مقولة مستقلة في قبال سائر المقولات.

و قيل: إنّها اعتبارية فلا تدخل في مقولة.

و قيل: إنّها من حيث التحريك من مقولة الفعل، و من حيث التحرك من مقولة الانفعال.

و قيل: إنّه عرض غير داخل في إحدى المقولات، إذ لا دليل علِ حصر الموجودات الممكنة بها.

ص: 34

بعد ما تقرر من امتناع التحيز و الحركة و السكون فقد أصبح نفي الجسمية عنه تعالى أمراً واضحاً لا يمسه شك و لا ريب، فإنّ الجسم متحيز بالضرورة، و لا يخلو عن الحركة و السكون بالبداهة.

و أيضاً الجسم مركب بلا شك، و قد مرّ أنّه غير مركب، فإنّ التركب يستلزم الإمكان.

و أيضاً التجربة دلّت على أنّ الجسم لا يصح منه فعل الأجسام و إيجادها، فخالق الأجسام لا يكون بجسم. و أيضاً الجسم محدود، كما سيأتي برهانه عن قريب، و الواجب غير محدود.

قال الصادق (ع) على ما في رواية يونس بن ظبيان: «إنّ الجسم محدود متناه، و الصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة و النقصان، و إذا احتمل الزيادة و النقصان كان مخلوقاً»(1).

أقول: سلب الجسمية عنه من المسلّمات القطعية بين الإمامية، و الروايات الواردة من أصحاب العصمة و أئمة الشريعة في ذلك كثيرة جداً، و وافقهم أكثر المسلمين. و ذهب جماعة من العامة - و هم المجسمة - إلى جسميته تعالى، و لهم عقائد خرافية زائفة لا ينبغي صرف الوقت في نقلها و إيرادها.

نعم، جملة من الآيات الكريمة القرآنية ظاهرة في ثبوت الجوارح له تعالى، كقوله تعالى:

وَ جٰاءَ رَبُّكَ (2)، و قوله: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ (3)، و قوله: كُلُّ شَيْ ءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ (4) و قوله: لِمٰا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (5)، و قوله: يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، و قوله: تَجْرِي

ص: 35

بِأَعْيُنِنٰا (1) و قوله: عَلىٰ مٰا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اَللّٰهِ (2) و قوله: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سٰاقٍ (3)، و غير ذلك من الآيات الظاهرة في جسميته تعالى. لكن البرهان القطعي العقلي قائم على أنّه تعالى مجرد يمتنع عليه الجسمية. قلا بد من تأويل هذه الظواهر و صرفها إلى معان مناسبة للحكم العقلي، ضرورة عدم مقاومة الظني للقطعي، و لذا حملها جمهور علماء الإسلام على محامل، و أنت إذا راجعت الروايات الواردة من أئمة آل النبي الخاتم (ص) حول تفسير تلك الآيات لسكن قلبك و قنع عقلك، و لا ستغنيت عما تكلفه الباحثون.(4)

إنّ للفيلسوف الشهير مؤسس الفسلفة المتعالية صاحب الأسفار كلاماً في شرحه على أصول الكافي في نفي الجسم و الصورة عنه تعالى، لا بد من نقله.

قال: «إنّه قد يكون لمعنى واحد و ماهية واحدة أنحاء من الوجود بعضها أقوى و أكمل من بعض، كماهية العلم، فإن علم العالم بغيره عرض، و بذاته جوهر، و علم الواجب بنفسه و بغيره واجب.. إلى أن قال: إنّ ماهية الجسم و معناه يعني الجوهر القابل للأبعاد له أنحاء من الوجود، بعضها أخسّ و أدنى، و بعضها أشرف و أعلى، و من الجسم ما هو جسم هو أرض فقط أو ماء فقط... و منه ما هو مع كونه من العناصر... لكنه جماد فقط من غير نموّ و حسّ و لا صورة و لا حياة، و منه ما هو مع كونه جسماً حافظاً للصورة متغذياً نامياً مؤكداً حساساً ذو صورة. و منه ما هو مع كونه حيواناً ناطقاً مدركاً للمعقولات فيه ماهيات الأجسام السابقة موجودة بوجود واحد...».

إلى أن قال: «إنّ المعنى المسمّى بالجسم له أنحاء من الموجود متفاوتة في الشرف و الخسّة و العلوّ و الدنوّ من لدن كونه طبيعياً إلى كونه عقلياً، فليجز أن يكون في الوجود جسم إلهي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير، المسمّى بالأسماء الإلهية المنعوت بالنعوت الربانية، على أنّ الواجب تعالى لا يجوز أن يكون له في ذاته فقد شيء من الأشياء الوجودية، و ليس في ذاته الأحدية جهة تنافي جهة وجوب الوجود. و ليس فيه سلب إلا سلب الأعدام و النقايص. و أيضاً وجوده علم بجميع الأشياء، فجميع الاشياء موجودة في هذا الشهود الإلهي بوجود علمه الذي هو وجود ذاته، و وجود أسمائه الحسنى و صفاته العليا بمعانيها الكثيرة الموجودة بوجود واحد

ص: 36

قيومي صمدي». انتهى.

أقول: و هذا منه عجيب، فإنّ الجسم - أي الجوهر القابل الأبعاد الثلاثة كما صرح به - يستلزم التركب لا محالة، ضرورة أنّ طوله غير عرضه، و عرضه غير عمقه، فيصير ممكناً و لا يجديه ما ذكره من كونه إلهياً ليس كمثله شيء... إلى آخره. و أيضاً لا يمكن تعقل الأبعاد الثلاثة إلا متناهية محدودة، و إلا لم تتحقّق الأبعاد المذكورة فيلزم تناهي الواجب، مع أنّه خارج عن الحد و التناهي اتّفاقاً و عقلاً و نقلاً. و أمّا ما ذكره من عدم جواز فقد شيء في ذاته فالظاهر أنّه أراد به قاعدة أنّ «بسيط الحقيقة كل الأشياء»، و سيأتي توضيحها و تزييفها إن شاء الله.

و منه بان بطلان ما ذكره ثانياً من كون وجوده علماً بجميع الأشياء، فإنّ دليل عموم علمه عنده هو هذه القاعدة كما مضى.

و بالجملة: علمه تعالى بالشيء لا يوجب تحققه في ذاته كما أشرنا إليه في جواب أدلة الإحسائي المتقدمة في الجزء الأول، فلاحظ.

و إنّي يعز عليَّ أن يسجّل اسم هذا الرجل في مثل هذا المقام، لكن الأمر واقع و لا مناص عنه.

و الإنصاف أنّ أكثر أصول الفلسفة الموروثة من اليونان لم تعن بحل المشاكل الاعتقادية، و لم تفد لتقرير الأصول المهمة الدينية، بل أحدثت مشاكل فيها كما يعلم ذلك من ملاحظة علم الكلام و الكتب الأصولية. و لو أنّ أربابها عنوا بطبعيات لعسى أن يفتحوا على المجتمع الإسلامي أبواب الرقي و التكامل الدنيوي كما فعل فلاسفة الغرب و غيره.

قال عبد الرحيم الخياط المعتزلي في كتابه الانتصار(1): «الرافضة تعتقد أنّ ربها ذو هيئة و صورة، يتحرك و يسكن و يزول و ينتقل، و أنّه كان غير عالم فعلم»(2).

قال الشهرستاني في ملله و نحله: «و من خصايص الشيعة: القول بالتناسخ و الحلول و التشبيه. انتهى.

أقول: إنّ هذه الافتراءات لا يحتاج بطلانها إلى دليل، حيث يعلم كل أحد بأنّ الشيعة من أبعد الناس عن مثل هذه المعتقدات، و أنّ المجسّمة من أهل السنّة لا سيّما الوهابيّة الدخيلة، أولى بها، و قد مرّ الحديث عن شيء من ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب.

ص: 37

أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اَللّٰهُ عَلىٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلىٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلىٰ بَصَرِهِ غِشٰاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اَللّٰهِ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ (1) .

ص: 38

و الأول عبارة عن قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته. و حيث إنّ الواجب قائم بذاته فلا يعقل حلوله بغيره.

و الثاني عبارة عن صيرورة الشيئين شيئاً واحداً، و بما أنّ التغيّر و الانقلاب على الواجب ممتنع فلا معنى لاتحاده بغيره.

و استدل أيضاً على نفي الأول باحتياج الحالّ إلى المحلّ، و هو يستلزم الإمكان.

أقول: و فيه نظر مرّ في مبحث نفي المكان عنه تعالى، و بأنّ المحلّ إن قبل الانقسام لزم تركبه تعالى، و إن لم ينقسم كان الواجب أحقر الأشياء.

أقول: إذا فرضنا المحلّ مجرداً فلا يجري فيه هذا الترديد، كما لا يخفى.

إلا أن يقال في تتميمه: إنّ المجرد إن كان واجباً فتدفعه أدلة التوحيد، أو ننقل الكلام إليه حتى يتسلسل، فتدبر. و إن كان ممكناً فهو محدود لا محالة، و حلول الغير متناهي بالمحدود ممتنع، فافهم. و بأنّ المحلّ إن كان قديماً لزم تعدد القدماء، و إن كان حادثاً لزم حدوثاً لزم حدوث الواجب. لكن يمكن أن يورد عليه: بأنّ حدوث المحلّ يستلزم حدوث الحلول دون الحالّ. إلا أن يقال: إنّ ذلك يدل على استغناء الواجب عن المحلّ قبل حدوثه، فلا معنى لحلوله فيه بعده.

و استدلّ أيضاً على نفي الثاني: بأنّ الواجب لو اتحد بغيره لكان هذا الغير - لمكان أدلة التوحيد - ممكناً، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقاً على المتحد به، فيصير الواجب ممكناً.

بل الاتحاد في نفسه محال، فإنّ المتحدين المفروضين: إمّا أن يكونا بعد الاتحاد كما كانا قبله فلا اتحاد، أو يصيران معدومين معاً، أو يعدم أحدهما فلا اتحاد أيضاً، كما قالوا.

فالمتحصل: أنّ الاتحاد و الحلول مسلوبان عن الواجب القديم سلباً ضرورياً، ثم إنّ المخالف في المقامم هم النصارى و الصوفية، حيث نسبوا إلى الأول حلول الواجب أو اتحاده بعيسى، و إلى الثاني حلوله في قلوب العارفين و اتحاده بأبدانهم أو بنفوسهم. و ربّما ينسب إلى الغلاة اتحادة تعالى أو حلوله بالعترة الطاهرة، كل ذلك باطل عقلاً و شرعاً، و لا إيمان لقائله واقعاً، تعالى الله عمّا يقول الملحدون علوّاً كبيراً.

ص: 39

قال السبزواري - في حاشيته على الأسفار(1): القائل بالتوحيد إمّا أن يقول بكثرة الوجود و الموجود جميعاً، مع التكلم بكلمة التوحيد لساناً و اعتقاداً بها إجمالاً، و أكثر الناس في هذا المقام.

و إمّا أن يقول بوحدة الوجود و الموجود جميعاً, و هو مذهب بعض الصوفية.

و إمّا أن يقول بوحدة الوجود و كثرة الموجود, و هو المنسوب إلى أذواق المتألهين. و عكسه باطل.

و إمّا أن يقول بوحدة الوجود و الموجود جميعاً في عين كثرتهما, و هو مذهب المصنف (قدس سره) و العرفاء الشامخين.

و الأول توحيد عامّي, و الثالث توحيد خاصّي, و الثاني توحيد خاصّ الخاص, و الرابع توحيد أخص الخواص, فللتوحيد أربع مراتب على وفق مراتبه الأربع في تقسيم آخر, التي هي: توحيد الآثار, و توحيد الأفعال, و توحيد الصفات, و توحيد الذات.

ثم قال لتوضيح القول الأخير: كما إذا كان إنسان مقابلاً لمرايا متعددة, فالإنسان متعدد و كذا الإنسانية, لكنّهما في عين الكثرة واحد بملاحظة العكسية و عدم الأصيلية, إذ عكس الشيء ليس شيئاً على حياله, إلى آخر ما ذكر في بيان هذا المثال ممّا هو يناسب مقام الشعر و الشعراء.

أقول: و يدخل في القسم الأول مذهب جماعة ممن الفلاسفة المشّائية القاوئلة بتباين الوجودات, و مذهب المتكلمين الذين نفوا الوجود سوى مفهومه و حصصه, كما حكاهما في شرح منظومته, بل يمكن دخول مذهب الفهلوييّن أيضاً في هذا القسم بناءً على منافاة مراتب الوجود لوحدته, كما هو الصحيح. قال في منظومته:

الفهلويون الوجود عندهم *** حقيقة ذات تشكّك تعم

ص: 40

مراتباً غنىً و فقراً تختلف *** كالنور حيثما تقوّى و ضعف

و أمّا بناءً على عدم منافاتها لها كما ادعاه صاحب الأسفار و غيره فالقون المذكور هو عين القول الرابع.

ثم إنّ الذي يهمّنا بيانه هو القول الثاني و الرابع.

فنقول: أمّا بيان القول الثاني المنسوب إلى جهلة الصوفية, فهو أنّه يتوهمون أن لا بحقق بالفعل للذات الأحدية - المنعوتة بألسنة العرفاء بمقام الأحدية و غيب الهوية و غيب الغيوب - مجردة عن المظاهر و امجالي, بل امتحقق هو عالم الصورة و قواها الروحانية و الحسّية. و الله هو الظاهر المجموع لا بدونه.

قال في الأسفار ردّاً عليه: و ذلك القول كفر فضيح و زندقة صرفة, لا يتفوه به من له ادنى مرتبه من العلم... إلى آخر(1).

و علّق عليه السبزواري بقوله: بالحقيقة هذا الذي اعترفوا به مقام الوحدة في الكثرة. و قد أنكروا مقام الكثرة في الوحدة، و هو المراد بالوجود المجرد عن المجالي و المظاهر. و هو المراد بقول الفحول و منهم المصنف (قدس سره): بسيط الحقيقة كل الأشياء، لا مقام الوحدة في الكثرة... إلى آخره. فمحصّل هذا المذهب: أنّ للموجود مصداقاً واقعياً شخصياً يتطور بأطوار مختلفة و بشؤون متكثرة، فهو أرض و سماء و ملك و إنسان، و هكذا، و حيث إنّ هذه التكثرات أمور اعتبارية محضة فلا تضرّ بوحدة هذا الموجود الشخصي، و هو الواجب، و ليس له مجلى و مجال مجرد عن هذه المجالي الموجودة الممكنة.

أقول: و حيث إنّ هذه الموجودات ممكنة، بل حدوث كثير منها محسوس و مشهود فينجرّ مآل كلامهم إلى إنكار الواجب الوجود، فجوابهم ما ذكرناه - في المقصد الأول - في ردّ إخوانهم المادّيّين، بل هؤلاء أرذل شعوراً و أفسد رأياً منهم، حيث جعلوا الكثرة الحسّية اعتبارية فجمعوا بين المادية و السفسطة، كَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً(2).

و أمّا بيان القول الرابع فقد ظهر إجمالاً من كلام السبزواري، و أنه مقام الكثرة في الوحدة، فالوجود على هذا القول ذو حقيقة مجردة عن المجالي.

و قيل: إنّه - أي الوجود - بجميعه من المجرد عن المجالي و غيره واجب، و ليست مرتبة الواجبية عندهم مختصة بالمرتبة المجردة عنها المعبّر عنها بمرتبة بشرط لا، بل الكل من الدرّة الى الذرّة و القرآن الى القدم وجود الواجب، مع كون ما عدا تلك المرتبة بشرط اللائية مفتقرة الى

ص: 41

تلك المرتبة، بل عين الفقر إليها، و اذا سئلوا بأن الفقر ينافي الوجوب، يجيبون بعدم المنافاة؛ لأنّ هذا الفقر فقر إلى نفس الحقيقة، و الافتقار المنافي للوجوب هو الفقر إلى الغير، لا فقر الشيء إلى نفسه.

أقول: و هو كما ترى. و قال صاحب الأسفار(1): فكذلك هداني ربّي بالبرهان النيّر العرشي إلى صراط مستقيم، من كون الموجود و الوجود منحصراً في حقيقة واحدة شخصية، لا شريك له في الموجودية الحقيقة، و لا ثاني له في العين، و ليس في دار الوجود غيره ديّار.

و كلما يتراءى في عالم الوجود أنّه غير الواجب المعبود فإنّما هو من ظهورات ذاته و تجلّيات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته(2). انتهى.

و قال في مقام آخر: إنّ لجميع الموجودات أصلاً واحداً و سنخاً فارداً هو الحقيقة، و الباقي شؤونه، و هذا الذات و غيره أسماؤه و نعوته، و هو الأصل و ما سواه أطواره و شؤونه، و هو الموجود و ما وراءه جهاته و حيثياته. و لا يتوهّمنّ أحد من هذه العبارات أنّ نسبة الممكنات إلى ذات القيّوم تعالى نسبة الحلول، هيهات، إنّ الحالية و المحلّية ممّا يقتضيان الاثنينية في الوجود بين الحالّ و المحلّ، و ها هنا - أي عند طلوع شمس التحقيق من أفق العقل الإنساني المتنور بنور الهداية و التوفيق - ظهر أن لا ثاني للوجود الواحد الأحد الحق، و اضمحلّت الكثرة الوهمية، و ارتفعت أغاليط الأوهام... إلى أن قال:

فما وضعناه أولاً أن في الوجود علةً و معلولاً بحسب النظر الجليل، قد آل آخر الأمر بحسب السلوك العرفاني إلى كون العلة منهما أمراً حقيقياً و المعلول جهة من جهاته، و رجعت علّية المسمّى بالعلة و تأثيره للمعلول إلى تطوره بطور و تحيّثه بحيثية، لا انفصال شيء مباين عنه(3). انتهى.

و قال في موضع آخر: و أشبه التمثيلات في التقريب، و التمثيل بالواحد و نسبته إلى مراتب الكثرة... فإنّ الواحد أوجد بتكرره العدد، إذ لو لم يتكرر الواحد لم يمكن حصول العدد، و ليس في العدد إلا حقيقة الواحد لا بشرط شىء، لست أقول: بشرط لا شيء و بينهما من الفرق كما بين الوجود المأخوذ لا بشرط، أي طبيعة الوجود الذي عمومه باعتبار شموله و انبساطه، لا باعتبار كليته و وجوده الذهني... و بين الوجود المأخوذ بشرط لا شيء و هو المرتبة الأحدية عند العرفاء و تمام حقيقة الواجب عند الفلاسفة، و الأول هو حقيقة الحق عند العرفاء؛ لإطلاقه

ص: 42

المعرّى عن التقيد، و لو التنزيه عن الماهيات الموجب لنوع من الشرط، فافهم. ثم يفصل العدد مراتب الواحد مثل الاثنين و الثلاثة و الأربعة و غير ذلك إلى ما لا نهاية، و ليست هذه المراتب أوصافاً زائدة على حقيقة العدد... إلى أن قال: فإيجاد الواحد بتكراره العدد مثال لايجاد الحقّ الخلق بظهوره في آيات الكون و مراتب الواحد مثال لمراتب الوجود... إلى آخره(1).

و قال في محلّ رابع(2): إنّ هذا الانقسام - أي قسمة الوجود إلى الممكن و الواجب - إنّما هو من حيث الامتياز بين الوجود و الماهية، و التغاير بين جهة الربوبية و العبودية. و أمّا من حيث سنخ الوجود الصرف و الوحدة الحقيقة فلا وجوب بالغير حتى يتصف الموصوف به بالإمكان بحسب الذات... إلى آخره.

و قال في موضع خامس(3): انظر أيّها السالك طريق الحق ما ذا ترى من الوحدة و الكثرة جمعاً و فرادى؟ فإن كنت ترى جهة الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده، لارتفاع الكثرة اللازمة عن الخلق، و إن كنت ترى الكثرة فقط فأنت مع الخلق وحده، و إن كنت ترى الوحدة في الكثرة محتجبة و الكثرة في الوحدة مستهلكة، فقد جمعت بين الكمالين... إلى آخره.

أقول: لعلّك بعد ما عرفت هذه الكلمات علمت أنّ نفس المدّعى لا يخلو من تهافت؛ إذ دعوى الوحدة مع هذه الكثرات الحسّية غير قابلة للتصديق العقلي و الاعتقاد القلبي، و كل ما فيل في دفع هذا التهافت لا يرجع إلى محصل أبداً، و مع الغض عن هذه الجهة و فرض تعقل المدعى و صحته في نفسه فلا بد من لحاظ برهانه و التفتيش عن دليله. و العمدة في إثبات هذا المرام هي قاعدة: أنّ بسيط الحقيقة كل الأشياء، فلا بد من لفت النظر إليها ليعلم

ص: 43

أنّها صحيحة أو لا.

فنقول: إنّ صاحب الأسفار قد حرّرها تفصيلاً في موضعين من كتابه:

الأول: في مباحث العلة و المعلول. الثاني: في فنّ الربوبيات و مسائل الإلهيات بالمعنى الأخصّ، و إليك عبارته الثانية: قال:

فصل: في أنّ واجب الوجود تمام الأشياء و كل الموجودات، و إليه ترجع الأمور كلّها. هذا من الغوا مضى الإلهية التي يستصعب (لا يستصعب ظ) إدراكه على من آتاه الله من لدنه علماً و حكمة، لكنّ البرهان قائم على أنّ كل بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجودية، إلا ما يتعلق بالنقائص و الأعدام. و الواجب تعالى بسيط الحقيقة واحد من جميع الوجوه، فهو كل الوجود، كما أنّ كله الوجود. أمّا بيان الكبرى فهو أنّ الهوية البسيطة الإلهية لو لم يكن كل الأشياء لكانت ذاته متحصلة القوام من كون شيء، و لا كون شيء آخر فيتركب ذاته و لو بحسب اعتبار العقل و تحليله من حيثيتين مختلفتين، و قد فرض و ثبت أنّه بسيط الحقيقة، فالمفروض أنّه بسيط إذا كان شيئاً دون شيء آخر، كأن يكون «ألفاً» دون «ب»، فحيثية كونه «ألفاً» ليست بعينها حيثية كونه ليس «ب»، و إلا لكان مفهوم «أ» و مفهوم ليس «ب» شيئاً واحداً، و اللازم باطل؛ لاستحالة كون الوجود و العدم أمراً واحداً، فالملزوم مثله، فثبت أنّ البسيط كل الأشياء.

و تفصيله: أنّا إذا قلنا: الإنسان - مثلاً - مسلوب عنه الفرسية أو أنه لا فرس فحيثية أنّه ليس بفرس لا يخلو: إمّا أن يكون عين حيثية كونه إنساناً، أو غيرها، فإن كان الشقّ الأول حتى يكون الإنسان بما هو إنسان لا فرساً، فيلزم من ذلك أنّا متى عقلنا ماهية الإنسان عقلنا معنى اللافرس، و ليس الأمر كذلك.

إذ ليس كل من يعقل بالإنسان يعقل أنه ليس بفرس فضلاً عن أن يكون تعقل الإنسان و تعقله ليس بفرس شيئاً واحداً. كيف و هذا السلب ليس سلباً مطلقاً و لا سلباً بحتاً، بل سلب نحو من الوجود، و الوجود بما هو وجود ليس بعدم و لا قوة و لا إمكان لشيء إلا أن يكون فيه تركيب؟ فكل موضوع هو مصداق لإيجاب سلب محمول مواطاة أو اشتقاقاً و قايست بينهما بأن تسلب أحدهما عن الآخر، أو يوجب سلبه عليه، فتجد أنّ ما به يصدق على الموضوع أنّه كذا غير ما به يصدق عليه أنّه ليس هو كذا، سواء كانت المغايرة بحسب الخارج فيلزم التركيب الخارج من مادة و صورة، أو بحسب العقل فيلزم التركيب العقلي من جنس و فصل أو ماهية و وجود.

فإذا قلت مثلاً: زيد ليس بكاتب و إلا لكان زيد من حيث هو زيد عدماً بحتاً، بل لا بد أن يكون موضوع مثل هذه القضية مركباً من صورة زيد و أمر آخر به يكون مسلوباً عنه الكتابة من قوة أو استعداد، فإنّ الفعل المطلق ليس بعينه عدم شيء آخر إلا أن يكون فيه تركيب من فعل

ص: 44

بجهة و قوة بجهة أخرى، و هذا التركيب بالحقيقة منشؤه نقص الوجود، فإنّ كل ناقص حيثية نقصانه غير حيثية وجوده و فعليته، فكلّ بسيط الحقيقة يجب أن يكون تمام شيء كل شيء.

فواجب الوجود لكونه بسيط الحقيقة تمام كلّ الأشياء على وجه أشرف و ألطف، و لا يسلب عنه شيء إلا النقائص و الإمكانات و الأعدام و الملكات، و إذ هو تمام كل شيء و تمام الشيء أحق من كل حقيقة كل شيء بأن يكون هو هي بعينها من نفس تلك الحقيقة بأن يصدق على نفسها..

فإن قلت: أليس للواجب تعالى سلبية ككونه ليس بجسم و لا بجوهر و لا بعرض و لا بكمّ و لا بكيف؟! قلنا: كل ذلك يرجع إلى سلب الأعدام و النقائص، و سلب السلب وجود، و سلب النقصان كمال وجود. انتهى.

هذا تمام بيانه و برهانه، لكنه منهدم الأساس، باطل الاركان، فاسد البنيان.

أمّا أولاً: فلأنّ الإمكان و الفقر و الحاجة لا ينفكّ عن الممكن أبداً، بل الفقر - على حد تعبير المستدل - عين الوجود الإمكاني، فحذف الفقر عنه بطلان نفسه.

و بالجملة: انقلاب الجهات الثلاث قطعي الفساد عقلاً و اتفاقاً. هذا من ناحية. و من ناحية اخرى أنّ الإمكان و الحاجة نقص يمتنع على الواجب الوجود بلا إشكال و خلاف. فإذاً نقول: لو تمّ بيانه و دليله لما و في بإثباته مرامه؛ إذ الموجودات الممكنة كلها داخلة في ما استثناه بقوله: إلا النقائص و الإمكانات... إلى آخره. و في قوله أخيراً: كل ذلك يرجع إلى سلب الأعدام. فسلب الوجودات الإمكانية على حذو سلب ماهياتها لا يستلزم التركيب.

و أمّا ثانيا: فلما مرّ في الجزء الأول في مبحث وجوب الواجب، من جميع الجهات، من عدم تحقق التركب من الوجود و العدم. و ما ذكره السبزواري في تصحيحه في ذلك المبحث و في هذا المقام (في مباحث العلة و المعلول و مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص)(1) لا يرجع إلى معنى معقول كما أشرنا إليه في ذلك المبحث.

و أمّا ثالثا: فلأنّ التركب الذي قام البرهان على استحالته في حق الواجب البسيط هو التركب من الأجزاء المقدارية و المعنوية (المادة و الصورة)، و العقلية (الجنس و الفصل). و أمّا تركبه من مثل تينك الحيثيتين غير الراجعتين الى شيء من الأقسام الثلاثة المذكورة فامتناعه غير بيّن و لا بمبيّن، بل مرّ في الجزء الأول أنّ ما استدلوا به على نفي الماهية عنه تعالى غير سالم عن المناقشة. و ممّا يؤيد ما قلنا: لزوم تركب الإنسان - مثلاً - من أمور غير متناهية أو متناهية

ص: 45

كثيرة جداً، إذ يصدق عليه السلوب الكثيرة، فإنّه ليس بشيء ممّا عداه من الموجودات.

و أمّا رابعاً فلانتقاضه بسلب الأعدام و النقائص عنه تعالى، إذ يلزم تركبه من حيثية إيجابية و حيثية سلبية كما زعمه. و أمّا ما اعتذر به من رجوع هذا السلب إلى سلب السلب و أنّه وجود و كمال وجود، فهو غير مفيد؛ إذ الرجوع المذكور لا ينافي تعددالحيثيتين المزبورتين؛ لجريان جميع ما ذكره في استدلاله فيه بعينه، فتأمّل.

و أمّا: خامساً: فلأنّا دللنا على مسبوقية جميع الممكنات الموجودة بالعدم الفكّي المقابل، و برهنّا حدوث العالم، و ذكرنا: أنّ فاعليته تعالى ليست على نحو الرشح و التنزل كما في العلل الموجبة، بل هي بنحو الإبداع و الإيجاد - و ما شئت فسمها - لا من شيء. و نتيجة ذلك: امتناع كونه تعالى عين غيره من الموجودات، فإنّه كان موجوداً، و كان غيره عدماً صرفاً، و الضرورة قضت بتباين عينية الوجود و العدم.

و أمّا سادساً: فلأنّ القضية السالبة لا تحتاج إلى التحيّث أصلاً، كيف و هي تصدق بلا وجود الموضوع فينهدم أساس كلامه بتاتاً: و أمّا ما ذكره السبزواري في هامش الأسفار(1) من أنّ الكلام في الموضوع الموجود، و السلب البسيط عند وجود الموضوع يساوق الإيجاب العدولي و الموجبة السالبة المحمول و يؤول إليهما، فهو مدفوع بما ذكره نفسه في حاشيته على شرح منظومته (ص 90) من أن الفارق بين العدول و التحصيل هو القصد، بأن يتعلق بربط السلب أو سلب الربط، و عليه فنحن نجعل القضية سالبة محصلة فلا يتمّ شيء ممّا تخيّلة المستدل، فإنّه مبتنٍ على انعقاد القضية معدولة أو محصلة لكن بنحو الموجبة السالبة المحمول(2).

و أمّا سابعاً: فلجواز انتزاع المفاهيم الكثيرة من شيء واحد، و إن لم يجز انتزاع مفهوم واحد من الأمور المختلفة بما هي مختلفات، و لأجل الجواز المذكور تنتزع مفاهيم القدرة و العلم و الحياة و نحوها عن الذات الواجبة مع أنّه بسيطة عند الإمامية و الحكماء، و يرون صفاته عين ذاته تعالى؛ و عليه فلا مانع من انتزاع اللا إنسانية و اللاجمادية و غيرهما من الذات الواجبة أصلاً.

و أمّا ما أتى به السبزواري(3) من تخصيص هذا الجواز بما إذ لم يكن بين المفاهيم تعاند كالوجود و الوحدة و التشخص و العلم و القدرة و نحوها، و عدم جريانه فيما إذا كان بينها تعاند

ص: 46

كالعلية و المعلولية و المحركية و المتحركية و الايجاب و السلب، فهو على تقدير تماميته أجنبي عن المقام، إذ التنافي بين السلب و الإيجاب إنّما يتحقق إذا تواردا على مورد واحد بشروط مقررة، و إلا فلا منافاة بينهما، كوجود الحركة و عدم السكون، أو وجود الاستقبال و عدم الاستدبار، و هكذا، و المقام كذلك، فإنّ عدم الأشياء و سلبها عنه لا ينافي وجوده تعالى فتدبر جيداً.

ثم إنّ لصاحب الأسفار وجهاً آخر على إثبات هذه القاعدة، و هو: أنّ معطي الكمال لا يكون فاقداً له. قال في فنّ ربوبيات أسفاره: و هو كل الأشياء على وجه أبسط؛ و كذلك لأنّه فاعل كل وجود مقيد و كماله، و مبدأ كل فضيلة أولى بتلك الفضيلة من ذي المبدأ، فمبدأ كل الأشياء و فيّاضها يجب أن يكون هو كل الأشياء على وجه أرفع و أعلى... إلى آخره.

أقول: فيه أولاً أنّ الوجود الإمكاني إنّما هو كمال للممكن دون الواجب، كما عرفت وجهه آنفا، و لا شك أنّ الواجب بصفته كامل مطلق، فاقد للنقص و الحاجة.

و ثانياً: أنّ العلل الموجبة هي التي لا تخلو عن معاليلها بنحو مندمج، و أمّا من ليست فاعليته بنحو الشرح، بل الاختيار و الإبداع لا من شيء، فلا يجري فيه هذا الكلام. نعم، لا شك أنّ معطي كل شيء لا يكون عاجزاً عن إعطائه انه ينتقض بنفي التركب، فإن مخلوقاته و معاليله أو معظّمها مركبة، و معطى الشيء لا يكون فاقده. فهو في بساطة حقيقته مركب بوجه أعلى و أرفع!!.

فتحصل: أنّ ما تفوه به من كون بسيط الحقيقة كل الأشياء باطل ضعيف لا أساس له أصلاً، و منه انهدمت الكثرة في الوحدة؛ لأنّها نفس هذه القاعدة الزائفة.

و أمّا الوحدة في الكثرة فملخّصها: أنّ كل موجود ممكن له أمور: 1 - ماهية. 2 - وجود. إضافة وجوده إلى ماهيته. و الأول و الثالث اعتباريان، و الثاني هو الوجود المنبسط.

قال في الأسفار(1): فالحقائق موجودة متعدد في الخارج، لكنّ منشأ وجودها و ملاك تحققها أمر واحد و هو حقيقة الوجود المنبسط بنفس ذاته لا بجعل جاعل، و منشأ تعددها تعينات اعتبارية.

أقول: إن فرض الوجود المنبسط واحداً شخصياً لبطل هذا التكثر المحسوس الواقع في الوجودات، و لا يمكن تستّره بالكلمات الفارغة عن المعنى أبداً. و إن لم يكن بواحد شخصي فقد بطل الوحدة في الكثرة. و على أي تقدير هذا الوجود فعله تعالى، و لا بد من الحكم بإمكانه، بل بحدوثه كما مرّ برهانه، و التفوه بأنّه أثر الواجب و شأنه و أثر لشيء لا نفسه و لا غيره مما يبطله

ص: 47

العقل السليم في أول إدراكه و التفاته؛ لأنّه منزلة بين الإيجاب و السلب، و هذه الدعوى تشبه قول الأشاعرة: إن صفات الله القديمة لا هو و لا غيره، و هذا صادر عن غاية العجز و الفرار من الموازين العقلية. إلا أن يراد به نوع تشبيه و مجاز و مبالغة كما يصنعه الخطباء و الشعراء في مقاصدهم.

فالصحيح أنّ المقامين - الكثرة في الوحدة، و الوحدة في الكثرة - معاً باطلان جداً، فيكون القول الرابع المذكور أيضاً باطلاً فاسداً، و لا مجال للاعتماد على مجرد الدعاوى الخيالية و المتصورات الموهومة التي ربما عبّروا عنها بالكشف و الشهود.

ثم إنّ أقرب الأقوال - بناءٌ على أصالة الماهية - هو القول الثاني المنسوب إلى ذوق التألّه من الاعتراف بأصالة الوجود الواجب و أصالة الماهية في الممكن؛ إذ قد تقدم في مبحث نفي الماهية عنه أنّ حقيقة الواجب وجود صرف و إن قلنا بأصالة الماهية في الممكن. و أمّا بناءً على أصالة الوجود مطلقاً فالمتعين هو قول الفهلويين.

الروايات الواردة عن مجاري العصمة و معادن الحكمة في إبطال الحلول و الاتحاد و الوحدة كثيرة(1)، و نحن لم نكن بحاجة إلى ذكرها، لأنّ المطلوب واضح في الشرع جدّاً. و الحمد لله.

حق، حقست و خلق، خلق اول از ثانى برىء *** ثانى از اول معرّى نزد هر داناستى

ص: 48

مفهوم الواجب: أنّه مستغنٍ في ذاته و وجوده عن غيره، و حيث إنّ صفاته عين ذاته المقدسة فلا يحتاج فيها أيضاً إلى غيره. و أمّا ما سوى الله من بلايين مجرّات فهي من إيجاده وضعه و افتقارها إليه تعالى في حدوثها و بقائها. ثمّ إن ما به الاحتياج إلى غيره إن كان من المستحيلات فلا غير يمكن منه الاستعانة و إ، فرضناه واجباً فإن المحال لا يقبل الوجود، و إن كان ممكناً فوجوده تابع لإرادة الواجب و عدمه مستند إلى عدم إرادته، فلا يعقل الحاجة في حقّه. و أيضاً المحتاج إليه إن كان واجباً ننقل الكلام إليه حتى يتسلسل، أو يلزم الترجيح بلا مرجح، بل الترجّح بلا مرجّح. و إن كان ممكناً فقد جاء الدور، فإنّ الممكن يفتقر إلى الواجب حدوثاً و بقاءً فلا يصح العكس، و هذا الظاهر، إلا أن يقال: إنّ هذا التقريب ينفي المحتاج إليه، لا نفس الحاجة، فتأمّل.

أقول: لازم كلام من قال - كالأشعريين - بزيادة الصفات القديمة على ذاته تعالى، هو احتياج الواجب إليها. و يلحق بهم القائل بالصور المرتسمة في ذاته تعالى، حيث إنّ الواجب محتاج إليها في إيجاد العالم، و كذا لازم قول من قال بحلوله تعالى ببعض الأشياء أيضاً هو احتياجه. لكنّ مثل هذا الاحتياج لا يبطل بالدور المذكور و غيره، فإنّ الصفات و الصور و المحلّ محتاجة إلى ذاته تعالى من حيثية الوجود، و محتاج إليها من حيثية الحلول و الإيجاد و الإحاطة و نحوها، و من الظاهر أنّ تعدّد الحيثية التقييدية يبطل الدور من أساسه.

ثم إنّ هذا الافتقار لا يرجع إلى وجود الواجب فلا ينافي وجوبه، كما أنّ عدم الحلول و الصور و عدم زيادة الصفات ليس من الممكنات عند القائلين بها حتى ينافي الافتقار إليها عموم قدرته، فإنّها - أي حلوله و زيادة صفاته و ارتسام الصور فيه - ضرورية الثبوت له تعالى على زعمهم المزيف، كما لا يخفى، فلا بد لنفي هذا النحو نم الحاجة من التماس دليل آخر.

و أمّا ما عوّل عليه ابن سينا(1) من أنّ افتقاره في صفاته يستلزم إمكانه - لأن ذاته موقوفة

ص: 49

على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقفين على الغير - فلو تمّ لبطل مذهبه المتقدم في علمه التفصيلي بالأشياء، فتأمّل.

و حلّه: أنّ توقف الذات على الصفة ممنوع عند الخصم.

و أيضاً أنّه تعالى يحتاج إلى خلقه في صفاته الإضافية كالرازقية و الخالقية و الإحياء و الإماتة و التكلم و نحوها، و إلى وجود المحلّ في إيجاد الأعراض، فإنّ وجود العرض لا يعقل بلا وجود الموضوع، كما أشار إليه القاضي الشهيد (رحمه الله) أيضاً(1)، و قال أيضاً: لا يجوز أن يكون الواجب تعالى علة تامة لوجود الحادث، و إلا يلزم قدمه، فاحتاج إيجاده إلى حادث آخر، و هكذا... إلى آخره.

هذا، و قد دللنا على إبطال حلوله و تحيّزه و الصور المرتسمة الموهومة، و سيأتي البرهان على عينية صفاته لذاته، فلا معنى لاحتياجه إلى شيء، و أمّا توقف صفاته الإضافية على فعله و توقف بعض أفعاله على بعض آخر منها فهو ليس من الحاجة بشيء، فإنّه قادر على إيجاد الشرط و المشروط، فلا يصدق مفهوم الفقر في حقه الغني المطلق و غيره الفقير المحض.

على أن الصفات الإضافية، اعتبارية صرفة أو انتزاعية محضة تنتزع من أفعاله الاختيارية و لا مجال لفرض الحاجة إليها.

ص: 50

أمّا نفي اللّذة و الألم المزاجيين عنه تعالى، فلانتفاء المزاج عنه، و هو واضح، و أمّا نفي الألم العقلي فلأنّه لا منافي له في الوجود أصلاً ليتألّم من إدراكه، فإنّ الكل قائم بإرادته، موجود بمشيته. و هو الفاعل لما يشاء، و لا يفعل ما يشاء أحد غيره.

لا يقال: أليس معاصي العباد و تمرد المكلفين عن طاعته موجبةً لتألّمه؟! و كيف لم تكن موجبة له، و الحال أنّه يغضب و يسخط على الكافرين و الظالمين كما أخبر في قرآنه الكريم؟!

فإنّه يقال: جميع ما يصدر في دار الوجود بإرادة الله، كما يدل عليه أدلة التوحيد: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ (1). و قُلِ اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ (2). و من الضروري أنّ المختار لا يوجد باختياره ما ينافره و يتألّم منه قطعاً، و أمّا غضبه و سخطه فهما ليسا بمعنى التألّم، بل معنى العقاب و العذاب غير المستلزم للتألّم، ألا ترى أنّ الرئيس ينتصف من الظالم للمظلوم حفظاً لنظام الرعية و أمان المملكة، مع أنّه قد لا يتألّم من مظلومية المظلوم لعدم ارتباطه به؟ فعقابه تعالى للكافرين ناشٍ من المصلحة الواقعية دون العواطف و التألم النفساني، و هذا واضح.

ثم لا أظنّ أن تتوهم ممّا ذكرنا من استناد الكلّ إلى إرادته تعالى الجبر و سلب الاختيار عن المكلفين، فإنّ ما ذكرنا لا ينافي الاختيار و الأمريين بين الأمرين، كما ستطلّع عليه في مباحث المقصد الخامس إن شاء الله.

و أمّا اللذّة العقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى، و قالوا: إنّ ذاته تعالى أجلّ مدرك بالكسر؛ لأنّ ذاته حاضرة لدى ذاته، لا ماهية له فضلاً عن المادة و الموضوع، و ما تناله المدارك بوجودات متشتتة، يناله بمدرك واحد جمعي هو ذاته المتعالية بأتمّ إدراك؛ لأنّ علمه حضوري ذاتي تفصيلي بغيره، فكيف بذاته؟ لأبهى مدرك لكونه غير متناهٍ في البهاء و الجمال، فهو مبتهج بذاته و عاشق لذاته بنهجة أقوى و بنحو أتمّ، فإنّ تمامية الابتهاج تدور على تمامية هذه الأشياء.

ص: 51

أقول: المقدمات كلها قطعية، لكنّ النتيجة غير مترتبة عليها إلا بقياس الغائب على الشاهد، و هو باطل و تخرّص محض، اين التراب و ربّ الارباب؛ و لذا خالفهم شركاء الفن فنفوها عنه تعالى، سوى ما نسب إلى ابن نوبخت (صاحب الياقوت) و غيره من المتكلمين، و كأنه الظاهر من عبارة التجريد للمحقق الطوسي أعلى الله مقامه، و الحق مع النافين كما عرفت. و الظاهر أن المثبتين أرادوا من اللذة و الابتهاج غير ما قصده المنكرون، فكأن النزاع بينهم لفظي. و الله العالم.

ثم إنّ جملةً من المتكلمين منعوا عن إطلاق لفظ «الملتذّ» عليه تعالى و لو على تقدير تمامية دليل الفلاسفة؛ لأنّ أسماء الله توقيفية و توظيفية لا اصطلاحية، و لم يرد اللفظ المذكور من الشرع.

ثم إنّ مسألة توقيفية أسماء الله تعالى و إن كانت مشهورة في الألسن، إلا أنّها غير محرّرة و معنونة في الكتب حق التعنون، فأحببت أن أتعرض لها بما يناسب هذه الوجيزة.

فنقول: الكلام يقع في مقامات:

المقام الأول: في بيان الأقوال

المنقول عنالمعتزلة و الكرامية: أنّه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي، أو لم يرد، و كذا الحال في الأفعال.

و قيل: باعتبار زائد عليه، و هو أن لم يكن إطلاقه موهماً لما لا يليق بكبريائه.

و قيل: إنّه لا بد مع ذلك الإشعار بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقيف. و عن الأشعري و أتباعه التوقيف.(1)

قال شيخنا المفيد نوّر الله مضجعه(2): لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمّى به نفسه.. و كذلك أقول في الصفات. و بهذا تطابق الأخبار عن آل محمد (ص)، و هو مذهب جماعة من الإمامية و كثير من الزيدية و البغداديين من المعتزلة كافة، و جمهور المرجئة و أصحاب الحديث... إلى آخره.

ص: 52

أقول: و ادّعى المحدّث النوري (رحمه الله) الإجماع عليها في النجم الثاقب(1)، و يظهر منه أنّ الاصطلاحية - أي عدم التوقيفية - من متفردات المحقق الطوسي (قدس سره). و كذا السيد الطبرسي ادّعى الإجماع عليها في كفاية الموحّدين(2)، بل ذكرها السيد المرتضى في «تبصرة العوام» من معتقدات الإمامية.

هذا، و لكن ذهب بعض الأماجد ممّن عاصرناه إلى الجواز على ما صرح لي شفاهاً، بل ذكر بعض الأفاضل ممّن أدركنا عصره في بعض تآليفه(3):

و ما شاع من المنع عن التسمية و التوصيف فلعلّه كان استصواباً من علماء الدين و كبراء الملّة، و سديد ملاحظة منهم أن لا يبقى الأمر فوضى فتقتحم العامة و القاصرون على استعمال كل ما يقع على ألسنتهم و يجري على خواطرهم من الأسماء التي لا تليق بقداسة تلك الحضرة المنيعة... و يحسب من بعدهم من القرون أنّها من الشريعة و ما هي منها... إلى آخره. و مثل هذا المضمون حكاه لي بعض السادة المعاصرين عن المجلسي (قدس سره) في بحاره.

فتحصّل: أنّ علماء الإمامية في ذلك مختلفون، غير أنّ المشهور على التوقيفية، فتأمل.

المقام الثاني: في تحرير محلّ البحث

قيل(4): و ليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات، و إنّما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال.

أقول: و وجهه أنّ أهل كل لغة يسمّونه بلغتهم(5)، و شاع ذلك بلا نكير، فكان ذلك إجماعاً كما قيل.

قال في الأسفار(6): و أمّا عند علماء الظاهر و أهل الكلام فلمّا كان إطلاق الأسماء عليه

ص: 53

تعالى بالتوقيف الشرعي فلا شبهة في عدم جواز إطلاق الوجود بل الموجود(1) أيضاً عندهم على ذاته تعالى تسمية ف و أمّا إطلاقه توصيفاً ففيه خلاف... إلى آخره.

قال المحدّث الكاشاني في الوافي(2): اعلم أنّ كل لفظ ليس هو من الألفاظ الكمالية فيما نعقله و نتصوره، فإنّه لا يجوز إطلاقه عليه سبحانه و تعالى بوجه من الوجوه أصلاً.

و أمّا الألفاظ الكمالية فإن لم يرد فيها من جهة الشرع إذن بالتسمية كواجب الوجود فذلك إنّما يجوز إطلاقه عليه سبحانه توصيفاً لا تسميةً، و ان ورد فيها الإذن بالتسمية ساغ الإطلاق توصيفاً و تسميةً، كالحي و العالم.

أقول: كلام شيخنا المفيد و غيره مطلق نفياً و إثباتاً، و هذا التفصيل الذي نقله صاحب الأسفار و تبعه الكاشاني و السبزواري، لم أجده في كلمات المتكلمين لحدّ الآن، و كيف ما كان فالمتّبع هو الدليل.

المقام الثالث: في بيان الأدلة على التوقيفية:

و هي أمور:

الأول: الإجماع المتقدّم، لكنّه إجماع منقول غير معتبر. و مما يدل على نفيه عبارة المفيد (رحمه الله) المتقدمة من نسبة القول المذكور إلى جماعة من الإمامية، فيعلم منها عدم انعقاد الإجماع عليه.

الثاني: ما ذكره الفاضل المقداد(3) من أنّه - أي التهجم بأسمائه و صفاته - و إن كان جائزاً في نظر العقل، لكنّه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها.

قال في المواقف و شرحها: و ذلك للاحتياط احترازاً عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك، فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا، بل لا بد من الاستناد إلى إذن الشرع.

أقول: كل ذلك لا يوجب نفي الجواز المستفاد من أصالة البراءة المقدّمة على قاعدة الاحتياط كما هو المقرر في أصول الفقه. نعم قضية هذا الوجه حسن التوقف و ترك التهجم و الاصطلاح بالأسماء و الصفات غير الواردة شرعاً إذا لم يحرز جهة حسنه تماماً، و أين هذا من الوجوب؟

ص: 54

الثالث: ما ذكره سبط النراقي(1) من أنّه لا سبيل لنا إلا معرفة الذات لكي نصفه و نسمّيه بما عرفناه.

أقول: و هو خارج عن محلّ النزاع، كما لا يخفى.

الرابع: قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمٰائِهِ سَيُجْزَوْنَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (2) و في تفسير التبيان: أنّ قوماً قالوا بدلالة الآية على التوقيفية.

أقول: الاستدلال به من وجهين:

الأول»: قوله تعالى: فَادْعُوهُ بِهٰا أي لا بغيرها، و لذا ذكر الرازي في تفسيره أنّ هذا يدل على أنّ أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية... إلى آخره.

الثاني: قوله: يلحدون في أسمائه. إذ قليل في تفسيره: يصفونه بما لا يليق به، و يسمّونه بما لا يجوز تسميته به، لا حظ تفسير مجمع البيان و غيره.

أقول: لا يستفاد الحصر من قوله: فَادْعُوهُ بِهٰا حتى لا يجوز دعاؤه بغير الأسماء الحسنى الواردة شرعاً، و إطلاق لفظ - وصفاً و تسميةً - أحرزنا صحة اتصافة تعالى بمعناه و مدلوله بل حسنه ليس من الإلحاد بشيء. فالآية الكريمة لا نظارة لها إلى محلّ البحث، مع أنّ لقوله تعالى: يُلْحِدُونَ معنى محتملاً آخر، فلا حظ كتب التفسير(3).

بل يمكن أن يقال. أنّ الاية الكريمة - على عكس ما اشتهر - تدل على الاصطلاحية، و أنّ كل اسم أو وصف كان حسناً يجوز إطلاقه عليه تعالى؛ إذ لا دليل على انحصار الأسماء الحسنى بأسماء معينة حتى لا يجوز التعدي عنها.

و منه يظهر الحال في قوله تعالى: أَيًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ (4)، و أمّا قوله تعالى: أَسْمٰاءٌ سَمَّيْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ (5) فهو غير مربوط بالمقام.

الخامس: السنّة، و هي طوائف:

ص: 55

الطائفة الاولي: ما دل على النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى، و قد عقد ثقة الإسلام الكليني (قدس سره) باباً في الكافي(1) و عنونه بما ذكرنا، و أورد فيه اثنتي عشرة رواية دالة على ذلك، و لكنّ الأظهر من هذه الروايات لعلّه قول أبي الحسن (ع) في رواية فتح الجرجاني(2): «و أنّ الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، و أنّى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه و الأوهام أن تناله...؟!» إلى آخره.

الثانية: قول الرضا (ع) في رواية سليمان المروزي المروية في توحيد الصدوق(3): «فليس لك أن تسمّيه بما لم يسمّ به نفسه...» إلى آخره.

أقول: و هذا نصّ على المطلوب.

الثالثة: صحيحة صفوان(4) قال: سألني أبو قرّة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا (ع)، فاستأذنته فأذن لي، فدخل فسأله عن الحلال و الحرام؟ ثم قال له: أفتقرّ أنّ الله محمول؟ فقال أبو الحسن: «كلّ محمول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج، و المحمول اسم نقص في اللفظ... و قد قال الله: وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا(5) و لم يقل في كتابه: إنّه المحمول، و لم يسمع أحد آمن بالله و عظمته قطّ قال في دعائه: يا محمول... و لا يقال: محمول و لا أسفل قولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ و المعنى...» إلى آخره.

قال المجلسي: و إلا فيفسد اللفظ؛ لعدم الإذن الشرعي، و أسماؤه توفيقية، و أيضاً هذا اسم نقص، و المعنى لأنّه يوجب نقصه و عجزه.

أقول: و في الجميع بحث، فإنّ الطائفة الاولى بكثرتها ناظرة إلى منع الناس عن إثبات الصفات التي لا تليق به تعالى؛ لاستلزامها النقص و الإمكان. و أين هذا من إطلاق لفظ عليه باعتبار تضمّنه معنى ثابتاً له عقلاً أو شرعاً و لو بلفظ آخر، كالواجب فإنّ مفاده بعينه مفاد لفظ الثابت الوارد في النقل، فهذه الروايات أجنبية عن المقام. ثم الظاهر أنّ النهي عن الوصف في بعض تلك الروايات إرشادي يرشد إلى حكم العقل القطعي بعدم إحاطة الممكن بالواجب، كما سيأتي برهانه في ما بعد، إن شاء الله، لا أنه مولوي تعبدي محض، فلاحظ.

و أمّا الطائفة الثانية فهي صريحة في المراد، و التسمية المذكورة فيها أعمّ من التوصيف

ص: 56

و التسمية المصطلحة كما يظهر من ملاحظة الرواية، غير أنّ ضعف سندها مانع عن الاعتماد عليها، و توهّم انجبارها بالشهرة مدفوع بمنع الصغرى أولاً، و منع الكبرى ثانياً.

و أمّا الطائفة الثالثة فالتأمّل الصادق يلحقها بالأولى، كما لا يخفى، و أمّا ما تقدم في كلام الشيخ المفيد (رحمه الله) من تطابق الأخبار على المدّعى فلعلّه أراد بها ما ذكرنا، و إلا فلم نجد رواية تدل عليه.

فتحصّل: أنّه لم يقم دليل على التوقيفية المذكورة، و الأصل يقتضي الجواز، و لنا دليل قطعي على الجواز، و هو السيرة الجارية بين المؤمنين فإنهم يقرؤون الأدعية المأثورة و إن لم تثبت صحة أسانيدها و لم أر - لحدّ الآن - عالماً توقف في ذلك أو أفتى بحرمة الأدعية المشتملة على أسماء الله التي لم يثبت سندها بطريق معتبر شرعاً، فهذا التسالم العملي و السيرة القطعية دليل قوي على جواز اصطلاحية و عدم الاعتداد بالتوقيفية؛ إذ لو كان تسميته تعالى بالأسماء غير الثابتة شرعاً محرّمة لما جاز قراءة الأدعية المذكورة و لو رجاءً، فإنّ إتيان المحرّم لا يسوغه الرجاء و الاحتياط.

ثم إنّه لا ينقضي تعجّبي من القائلين بالتوقيفية، حيث استعملوا لفظة الواجب فيه تعالى مع أنّها غير واردة في الشرع، و هل هذا إلا فعل الحرام؟ و أمّا ما اعتذر به بعض الناس من أنّه صفة جرت على غير من هي له، إذ المعنى واجب وجوده كما في حسن الوجه، فهو مردود بأنّ هذه الحيلة لو تمّت في نفسها و لم تبطلها الأدلة المذكورة، لجرت في جملة من ألفاظ الصفات و الأسماء، و لا أظنّ الالتزام به حتى من المعتذر نفسه.

فالمتحصّل: أنّ الصحيح - حسب الموازين العلمية - هو القول الأول مع اعتبار عدم كون اللفظ موهماً لباطل، و الله العالم.

ينبغي ذكر أمور:

الأول: ربّما قيل بعدم جواز إطلاق العارف و الفقيه و العاقل و الطبيب و السخيّ عليه، فإنّ المعرفة قديراد بها علم يسبقه غفلة، و الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، و ذلك مشعر بسابقة الجهل. و العقل علم مانع عن الإقدام على ما لا ينبغي (مأخوذ من العقال)، و إنّما يتصور هذا المعنى فيمن يدعوه الداعي إلى ما لا ينبغي، و الطبّ علم مأخوذ من التجارب، و السخيّ من يطعم و يطعم غيره.

أقول: كل ذلك غير ثابت، بل عدم جواز إطلاقها تعبدي من جهة ما دلّ على التوفيقية، و إلا فلا مانع من إطلاقها عليه تعالى.

ص: 57

بل لفظ «العارف» قد أطلق عليه تعالى في الأخبار(1)، و كذا الطبيب(2)، و في الدعاء: «ياذا الجود و السخاء»(3)، فإن قلنا بكفاية إطلاق المبدأ عليه تعالى في صحة استعمال المشتقّات في حقه فلا شك في جواز إطلاق السخيّ عليه تعالى، و إلا فلا.